창원부사 도계 조정생(陶溪 曺挺生) 연보

페이지 정보

孤竹先生 작성일24-05-23 07:54 조회267회 댓글0건관련링크

본문

▲창원부사 조정생 및 고령박씨 묘소(쌍분)다. 경남 합천군 대양면 덕정리 못골 산 80-1번지 비석등에 있다. 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 이인좌의 난) 후 비석은 파괴됐다. 비석등에 있는 증손자 조심(曺淰) 묘소 비석과 조정생 묘소와 1.5㎞ 떨어진 덕정리 옛 향교 부지(덕정리 산 83번지)에 있는 손자 조하양(曺夏良, 진사) 묘비석도 파괴됐고, 묘산면 산제리 산 69번지에 있는 아들 조시일(曺時逸, 예조좌랑) 묘비석도 파괴됐다. 조정생이 잠들어 있는 산(山) 이름은, 무신혁명 전에 묘소에 큰 비석이 서 있었다고 해서 현재 '비석등(碑石嶝, 비석 언덕)'으로 불리고 있다.

▲창원부사 조정생 및 고령박씨 묘소(쌍분)다. 경남 합천군 대양면 덕정리 못골 산 80-1번지 비석등에 있다. 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 이인좌의 난) 후 비석은 파괴됐다. 비석등에 있는 증손자 조심(曺淰) 묘소 비석과 조정생 묘소와 1.5㎞ 떨어진 덕정리 옛 향교 부지(덕정리 산 83번지)에 있는 손자 조하양(曺夏良, 진사) 묘비석도 파괴됐고, 묘산면 산제리 산 69번지에 있는 아들 조시일(曺時逸, 예조좌랑) 묘비석도 파괴됐다. 조정생이 잠들어 있는 산(山) 이름은, 무신혁명 전에 묘소에 큰 비석이 서 있었다고 해서 현재 '비석등(碑石嶝, 비석 언덕)'으로 불리고 있다.

□ 창원부사 도계 조정생(陶溪 曺挺生) 연보

*1585년(선조18)~1645년(인조23)-11대(12세) 종조부다.

◦1585년(선조18) 9월: 합천군 도곡(陶谷: 묘산면 안성리)에서 출생함.

-아버지인 도촌 조응인(陶村 曺應仁)과 어머니인 전의이씨(全義李氏) 사이에서 3남 2녀 중, 차남으로 출생함.

-조정생의 손위 동서는 임란 때 경상우병영의 병사(兵使, 종2품)를 역임하고 광해11년 후금 정벌 때 부원수로 출정하여 죽임을 당한 김응서(金應瑞)임.

-조정생의 장인은 임란 때 의병활동을 하고 예빈시주부를 지낸 고령 우곡 도진리의 학암 박정번(鶴巖 朴廷璠, 1550~1611)이고, 조정생의 세째 고모부인 양죽당 박정완(養竹堂 朴廷琬, 1543~1613, 장인: 조몽길)이 박정번의 형님이며, 또한 박정완은 수찬 오익환(吳益煥,1594~1645)의 외조부이기도 함.

-1623년(광해 말년) 계해정변(인조반정) 후, 고종(姑從) 조카인 박종주(朴宗冑, 1591~1623, 정언·승지, 박광선 장자)가 대구 경상감영 남문 밖에서 참수되고, 동생인 이조좌랑 박종윤(朴宗胤, 1594~1645)은 위리안치됨. 또한, 1631년(인조9) 이른바 '광해복위사건' 때 조정생의 고종 형이며 사촌처남인 박광선(朴光先, 1569~1631, 박정완 장자)과 박종주의 아들 박희집(朴禧集)·경집(慶集)이 당고개 및 군기시 앞에서 참수됨. 대구도호부사 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 조정생 아버지)이 박광선 외삼촌임.

*박정번 아들이 박창선(朴昌先, 4촌형: 박광선, 매제: 조정생)이고, 박창선 아들이 남고 박응형(南皐 朴應衡, 1605~1658, 고모부: 조정생)인데, 박응형 사위는 조정생 조카인 조하현(曺夏賢)임. 박응형 외증손자인 조명좌(曺命佐, 부: 조징·曺澂, 조부: 조하현)는 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 조성좌의 난) 때 처형되고, 조희좌(曺羲佐)·순령(舜齡)은 정배됨. 박정번의 묘비명을 내암 정인홍이, 묘표(墓表)를 갈암 이현일이 지음.

*1601년(선조34) 생원시에 합격한 박창선(朴昌先,1579~1619, 이명: 박효선)은 1605년(선조38) 4월 선무원종공신(先宣武原從功臣, 9023명) 중 2등(3515명)에, 1614년(광해6) 10월 정운원종공신(定運原從功臣, 841명) 중 1등(253명)에 책훈됨.

*박응형 맏사위가 상주 청리면의 생원 이재헌(李在憲, 1631~1696, 조하현 손위동서)인데, 이재헌은 1678년(숙종4) “송시열을 1675년(숙종1) 정계에서 축출한 일을 종묘(宗廟)에 고(告)해야 한다”는 이른바 고묘소(告廟疏)를 올린 인물임. 그의 아들 생원 이인지(李麟至, 1683~1746, 그후 전북 금산군으로 유배)는 1736년(영조12) 3월 병진상소 때 소두(疎頭)가 돼 “송시열-송준길을 정자(程子)와 주자(朱子)에 비견하는 것은 합당하지 않으며, 문묘 종사에 반대한다”하는 경상좌도 4700여명의 연명 상소를 올린 인물인데, 집권 노론세력으로부터 두고두고 '악인, 도적'으로 폄하됨.

-특히 이인지(李麟至) 장인은 1677년(숙종3) 나주목사 때 과거 회시(會試)에서 차서(借書) 및 차술(借述)의 부정행위를 저질러 정배돼 죽은 윤이익(尹以益, 1616~?, 동생: 형조판서 윤이제)이고, 이인지 막내사위가 대사헌 신식(申湜) 7세(6대)손 신일권(申一權, 1728~1802, 생부: 신창(申淌))임. 1728년 무신혁명(戊新革命, 무신변란) 때 충청병사로 추대된 신천영(申天永, ?~1728, 부: 신은(申垽), 10대조: 영의정 신숙주)은 신식 6세(5대)손인데, 신천영 5촌조카가 신일권임. 충청도에서는 무신변란을 '신천영의 난'이라고 부름.

-조정생의 첫째 사위는 산청 신등면의 권극리(權克履)이며, 둘째 사위는 함양 지곡 개평리의 진사 노형망(盧亨望, 1613~1685, 이조판서 노진 증손, 노사첨 손자)이고, 노형망 종손자(從孫子)가 조정생 증손인 조숙(曺淑, 1660~1727?) 손아래 동서, 즉 조석좌(曺錫佐)·정좌(鼎佐)·정임(鼎任)의 이모부인 노세극(盧世極, 1687~1756, 부: 盧湋, 조부: 盧亨濟, 고조: 盧士諗, 5대조: 盧禛)은, 노세재(盧世梓, 1683~1728, 부: 노연, 조부: 노형립, 노지<盧祉, 노진 4촌형> 6세손, 12촌형: 노세첨) 14촌동생임. 노세극은 무신혁명 때 처형된 조정좌(曺鼎佐, 조명좌 10촌 형)의 막내(세째) 이모부이고, 노세극 조부 노형제(盧亨濟, 1618~1667, 증조: 노진)는 노형망(盧亨望, 조부: 盧士詹, 증조: 노진)의 6촌동생임. 진사 노형망(盧亨望, 1613~1685)은 창원부사 조정생(曺挺生, 조석좌·정좌·정임 고조부)의 사위임. 노세재는 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命) 때 정희량(鄭希亮) 군진(軍陣)에 들어가 진주영장 이석복 군사와 전투를 벌이다가 체포돼 1728년 4월 3일 참수됨.

조정생 세째 사위는 양주조씨로 청송부사를 지낸 충남 예산 신양면의 조익강(趙益剛, 1623~1686, 장살, 조부: 우의정 조정·趙挺)이며, 조익강 형님인 조익구(趙益久)의 손녀 남편이 조정생 증손인 조심(曺淰)임. 조정생 네째 사위는 성주 대가면의 참판 김우옹(金宇顒) 증손자인 김정석(金庭碩)이며, 김정석 막내동생인 김정익(金庭翊)의 아들 김세선(金世選)은 조한유(曺漢儒, 1696~1752, 고조: 조정생) 장인임. (김정석은 조정생 형 조정립이 사망하자 만사를 지어 추모함. 김정석 막내 동생 김정익은 한사 강대수 사위이며, 조한유 처조부임)

*권극리 아버지는 삼척부사 등을 지낸 권준(權濬)이고, 권준 손자는 현감 권우형(權宇亨, 부: 권흠)이며, 권우형 맏사위(대구 출생 장령 최경식)의 매제, 즉 여동생 남편이 조호(曺顥, 조정생 증손)임. 조익강의 아들은 강릉부사 조기석(趙祺錫, 1643~1695)이고, 생부는 부승지를 지낸 조유도(趙有道, 장인: 광해 처남 유희분)이며, 할아버지는 광해 때 우의정을 역임한 조정(趙挺)임. 조정(趙挺)은 1623년 계해정변(인조반정) 후 삭탈관작되고 유배지 해남에서 사망함. 특히 조기석 장인이 정지숙(鄭之叔, 1676~?)이고, 조기석(趙祺錫)의 둘째사위는 호남 제일 부자로 무신혁명(戊申革命) 때 처형된 나주(羅州)의 나만치(羅晩致, 1679~1728, 밀양부사 나위소 증손)임. 정지숙은 이천부사 조명욱(曺明勗, 1572~1637, 조세추 증조)의 세째 사위이고, 정지숙 손자 유학 정진주(鄭鎭周, 1676~?)는 1744년(영조20) 조몽정-조탁-조명욱-조실구-조하장·하주의 봉사손 영입을 동지중추부사·형조판서 노론 유복명(柳復明, 조명욱 사위인 군수 유윤창 현손)과 경창군 6세(5대)손 이게(李垍, 1707~1757, 정언·동부승지) 등과 함께 영조에게 상언(上言)하여 조하장 5촌조카 조명우(曺命佑, 조하규 아들)를 입적시킴.

이는 조실구가 자식을 두지 못해서 조하장(曺夏長, 1634~1661, 공청도사 조시일 삼남, 8촌동생: 조하주)을 입적했지만 조하장과 그의 아들이 요절하여 조하주(曺夏疇, 1650~1725, 조시중 장남)를 양자로 들였으나, 조하주 아들(조경강 등)과 손자(조세추 등)들이 무신혁명에 적극 참여하여 처형됐기 때문에 조등-조한필-조언박(생부: 조계형)-조몽정-조탁-조명욱-조실구-조하장·하주의 봉사손으로 조명우(曺命佑, 1694~1758)를 입적하게 된 것임. 그러나 조명우 현손(玄孫) 조완승(曺完承)대에 절손(絶孫)돼 몰락했는데, 그 이유가 불가사의함.

*동래정씨인 정진주 8대조는 호조판서·우참찬 정난종(鄭蘭宗, 1433~1489)이고, 7대(8세)조는 흥해군수 정광보(鄭光輔, 1457~1524, 군포 출생)이며 정광보 동생은 영의정 정광필(鄭光弼, 1462~1538)임. 예천군 풍양면 우망리에도 동래정씨직제공파가 세거하고 있음.

*정진주 7촌조카가 정태서(鄭泰瑞)인데, 정태서 장인이 신필원(申必源)이고, 그의 동생이 정언 신필청(申必淸, 1647~1710, 사위: 성호 이익)인데, 신필청 삼남인 신방(申霶, 1675~1728)은 12촌 동생인 신천영(申天永)과 1728년(영조4) 무신혁명에 참여하여 처형됨. 신필청 동생인 신필성(申必渻, 1666~1739)의 아들 신돈(申雨+敦+土, 1700~1718)은 조숙(曺淑, 1660~1727, 창원부사 조정생 증손, 무신혁명 조정좌 부친, 정희량 장인)의 세째사위임.

*조정생 종손(從孫)인 조하현(曺夏賢)의 아내는 2명으로, 정온의 아들인 정창모(鄭昌謨, 1605~1645)의 딸(시집와 일찍 사망)과 박정번의 손자인 박응형(朴應衡)의 딸임. 또한 조하현의 사위는 임실 오수면 출생인 이이근(李頤根, 1668~1730, 권상하 제자)이고, 조하현 증손인 조행검(曺行儉, 1720~1804, 장인: 조일규)은 1728년 무신혁명(戊申革命) 때 처형 당하는 등 큰 화(禍)를 입은 경기도 여주 출생인 조일규(趙一奎)의 사위임. 함께 폐고(廢錮)된 두 가문이 무신혁명 후에도 정배죄인끼리 결혼한 것은 이해가 되지만, 조정생 현손(조한좌·曺漢佐, 1686~1724.9)의 차남인 조명서(曺明恕, 1724.2~1790)가 상주 낙동의 조지경(趙志經, 1692~1734)의 딸에게 장가를 간 것은 특이함. 조지경(趙志經)은 호조좌랑 검간 조정(黔澗 趙靖, 1555~1636)의 6세손이며, 가곡 조예(柯谷 趙秇, 1608~1661)의 증손임.

1728년 무신혁명(戊申革命, 조성좌의 난) 실패로 합천 묘산면 조심(曺淰)·한좌(漢佐)-조항(曺沆)·성좌(聖佐)의 창녕조씨(昌寧曺氏) 가문이 풍비박산이 됐는데도, 상주 낙동면 풍양조씨(豐壤趙氏) 조정(趙靖) 가문과 혼인이 이뤄진 것임. 풍양조씨세보(豐壤趙氏細世)에는 '사위 昌寧人 曺明恕(창녕인 조명서)' 이름만 등재돼 있고, '부(父) 조한좌(曺漢佐)' 등의 이름은 없음. 폐고(廢錮)된 이른바 역적 가문과 가까이 하면 피해가 올까봐 두려워했기 때문임. 다만 조정(趙靖) 가문과 혼인을 한 것은 경상도 남인(南人) 사족(士族)들이 이른바 무신변란(戊申變亂)과 조성좌·정좌·명좌 가문에 대해 긍정적 인식을 가지고 있었다는 것을 유추할도 수 있으나, 폐고(廢錮)된 조성좌 문중과 혼례가 이뤄진 것은 상대방 역시 무신혁명에 연루돼 폐고가 됐거나 폐고 수준의 타격을 받았기 때문임. 합천의 조성좌(曺聖佐, 1696~1728) 가문은 영남 제일 부자였던 문경의 조세추(曺世樞, 1703~1728) 가문(호조참판 조탁-이천부사 조명욱)처럼 가혹하게 몰락하지는 않았음.

-조정생의 현손이 무신일기(戊申日記)를 쓴 조한유(曺漢儒)임.

◦1610년(광해2) 9월 25일: 김해 대동면 소재 신산서원에서 남명 조식(南冥 曺植) 봉안(奉安) 때 조정립은, 동생인 조정생(曺挺生)과 합천군의 하혼(河渾)·배형원(裵亨遠)·문경호(文景虎)·유진정(柳震禎, 정인홍 매제 아들)·배성립(裵誠立, 배형원 조카)·김두남(金斗南, 처남: 수원부사 문홍도)·강익문(姜翼文)·신순몽(申順蒙, 신계성 증손)·하경중(河景中), 삼가현의 권양(權瀁)·윤선(尹銑)·허홍재(許洪材, 허돈 아버지)·허홍기(許洪器)·정건(鄭謇)·임진부(林眞怤), 초계 정지아(鄭之雅)·이운해(李雲海), 진주 류관영(柳關榮)·하증(河憕), 단성현 김응규(金應奎), 산음 문덕여(文德輿), 안음 정창시(鄭昌詩), 의령 강경승(姜慶昇), 함안 박제인(朴齊仁)·이명호(李明호)·이육(李堉)·조영기(趙英沂)·조유도(趙唯道)·윤취벽(尹就辟)·조영호(趙英灝), 김해 어몽택(魚夢澤)·안희(安憙)·허경률(許景栗)·유유정(柳惟精)·배현(裵顯)·김유생(金有生)·이우두(李友杜)·손복기(孫復起)·송정백(宋廷伯)·김약(金瀹)·안후개(安後凱)·신영몽(申英蒙)·배응립(裵應立)·안율(安慄)·송정남(宋廷男)·황세열(黃世烈)·김덕일(金德一)·유기(柳起)·김휘일(金徽一)·김광적(金光績)·조덕준(曺德峻), 밀양 신흥몽(申興蒙), 창녕 백빈(白鑌), 영산 이극화(李克華), 창원 김섬(金暹)·김귀정(金貴精)·심협(沈浹), 고령 최여설(崔汝契)·최몽귀(崔夢龜), 현풍 곽형(郭瀅) 등과 함께 참여함. (28세)

-위 김두남(金斗南, 1567~1615, 부: 金守一) 묘지명(墓誌銘)을 오계 조정립이 지음. 김두남 장인이 율곡 출생 문면(文勉, 아들: 수원부사 문홍도)이고, 4촌처남이 삼가현 묵동 출생인 박사제(朴思齊, 울산부사, 장인: 金貫一)와 합천 출생 정사서(鄭思恕, 종3품 다대포 첨사, 아들: 鄭暄)임. 김두남 장남 유학 김극민(金克敏, 1591~1670, 동생: 김극형)은 1618년(광해10) 2월 11일 상소하여 인목왕후 폐모를 지지함. 또한 김극민 7세(6대)손 김인규(金仁奎, 1727~1806)는 조석원(曺錫源, 1761~1807)의 맏사위인데, 조석원은 조정립의 종손자(從孫子)인 조하양(曺夏良, 1629~1699, 조부: 조정생)의 현손임. 조석원 조부 조한좌(曺漢佐)는 조성좌(曺聖佐)의 10촌형임. 1728년(영조4) 3월 조성좌의 난 후에도 김인규와 혼인이 이뤄진 것은 김두남 가문도 폐고 수준의 화(禍)를 당했기 때문임.

◦1612년(광해4): 당숙인 함창의 이재 조우인을 찾아가 인사한 후, 성주로 가서 한강 정구도 찾아가 인사함. (28세)

-진주시 대곡면 단목(단지)리의 창주 하증(滄洲 河憕)이 1617년(광해9)에 쓴 '남명선생 종사소급신안어록 후서(南冥先生 從祀疏及新安語錄 後書)'에 다음과 같이 기록하고 있음. 신안어록(新安語錄)은 1617년 8월 남명의 문묘 배향을 건의하는 상소문 작성을 위해 고령을 방문하여 유림들과 의논했던 일들을 기록한 글인데, 남명 문묘 종사소(從祀疏), 이른바 '고령소(高靈疏)'는 한강 정구(寒岡 鄭逑)가 지음. 그런데 실록에는 생원 이간(李衎, 삼가현 대평 출생)이 소두로 하여 1615년(광해7) 3월 23일 '고령소'가 임금에게 올라간 것으로 기록돼 있음. 그후 하증 동생인 진사 단지 하협(丹池 河悏, 1583~1625) 묘갈명(墓碣銘)을 조정생 형님인 오계 조정립(梧谿 曺挺立, 1583~1660, 정주목사)이 찬(撰)함.

“(산음)덕천서원에서 나(하증, 50세)를 비롯한 하홍도(河弘度, 20세) 등과 함께 남명선생의 학기(學記)를 1612년 처음 간행하여 배포할 때 조정생(曺挺生, 28세)군이 함창의 조우인(曺友仁, 52세)공의 처소에 들린 후, (신안·新安, 즉 성주에 살고 있는 나이 70세인) 한강 정구선생을 찾아뵙고 인사를 올리자, 선생께서 ‘군(君, 조정생)의 종숙(從叔, 조우인)은 학기(學記)를 뭐라고 하던가’라고 물었다. ‘매우 칭찬했습니다. 또한 남명선생을 높이는 데 성실하지 못했다는 것을 깨달았다고 했습니다’라고 조정생군이 말하자, 한강 선생이 안색이 밝아지면서 ‘그대 종숙부군(君)은 글을 능히 잘 알고 있구나’라고 했다. 조우인은 학기(學記)를 처음 간행하였을 때 '학기를 먼저 간행하지 않고 문집을 먼저 간행한 것은 잘못이다'고 했었다.”

*상기 기록에서 조응인의 사촌 동생인 이재 조우인(頤齋 曺友仁)도 남명 조식을 존숭하고 있었다는 것과, 조정생이 과거 합격 전에 한강 정구를 스승으로 받들고 있었다는 것을 알 수 있음. 1612년 당시 조우인은 제사를 관장하는 기관인 봉상시(奉常寺) 직장(直長, 정7품)을 그만두고 고향인 함창(상주) 매호(梅湖, 사벌면)에 내려와 있었음.

◦1613년(광해5) 10월 12일: 증광시 병과 32인 중 29등으로 급제 (29세)

-조정생의 첫째 사위인 산청 신등 단계리의 권극리(權克履) 아버지 권준(權濬)도 함께 급제함. 권도·권준 조부가 권운(權運)인데, 삼가현 대병면 성리의 권일(權逸) 사촌 동생임. (권극리의 막내동생 권극항은 삼가현 구평마을의 윤정벽<조정생 매제> 딸에게 장가 감)

-이때 권준(그후 신반현으로 이주)의 사촌 형인 동계 권도(東溪 權濤)도 합격함.

◦1614년(광해6) 6월: 승문원 부정자(承文院 副正字, 정9품) (30세)

◦1614년(광해6) 10월 11일: 아버지 현령 조응인, 형님인 정언 조정립, 당숙인 찰방 조우인, 동생인 학생 조정생(3등), 12촌 형님인 서울의 정(正, 정3품) 조명욱(曺明勗), 고령의 생원 박창선(朴昌先, 박효선) 등과 함께 영창대군을 옹립하려고 했던 영의정 유영경(柳永慶) 등 소북파(小北派)를 제거하는 데 공을 세웠다고 하여 광해 임금으로부터 정운원종공신(定運原從公臣) 1등에 녹훈(錄勳)됨. (30세)

*정운원종공신(定運原從公臣)으로 841명이 녹훈됐는데, 1등(253명) 정원군 이부(定遠君 李琈, 인조 아버지)를 비롯하여, 경창군(이주·李珘, 선조 9남, 조명욱 맏사위), 관찰사 이경전, 전 장령 정조, 부응교 한찬남, 영중추부사 이항복, 청성부원군 심희수, 덕평부원군 기자헌, 영의정 이덕형, 대사헌 윤효전, 문창부원군 유희분, 합천의 현령 조응인(曺應仁, 신충임 고종동생)·정언 조정립(曺挺立)·학생 조정생(曺挺生)·학생 조정영(曺挺英, 3등)·학생 신순몽(申順蒙, 생원 신충임 아들, 신계성 증손)·찰방 하혼·찰방 문경호·생원 한회(韓會: 부: 한성진)·학생 배형원(裵亨遠)·생원 한성진(韓聲振)·허종선(許從善, 정인기 사위)·(故)정랑 정인함(鄭仁涵, 1613년졸, 내암 4촌동생, 2등)·진사 정인준(鄭仁濬, 내암 6촌동생)·학생 정옹(鄭滃, 정인함 아들)·학생 정릉(鄭棱, 내암 손자)·학생 정훤(鄭暄, 장인: 문홍원)·정인영(鄭仁榮, 형: 내암, 3등)·학생 정한(鄭澣, 부: 정인준, 3등)·(故)정연(鄭沇, 1592년졸한 내암 외아들, 3등)·학생 정니(鄭柅, 3등), 삼가(三嘉)의 현감 권양·전 현감 조차석(曺次石, 조식 아들)·진사 이간(李衎)·진사 이봉일(李奉一, 이회일 10촌형)·군수 박사제(朴思齊)·학생 문익창(文益昌, 아들: 정인함 손위동서 문협), 초계의 군수 이대기·찰방 이대약(李大約, 형: 이대기, 2등), 진주의 진사(進士) 하협(河悏)·학생 하선(河愃, 3등)·진사 하각(河恪, 3등)·진사 하증(河憕, 3등)·진사 정제생(鄭悌生), 의령 학생 정렴(鄭臁)·학생 이종욱(李宗郁)·헌납 유활(柳活), 함안 직장 오여은, 함양의 찰방 강린(姜繗)·학생 양환(梁桓, 부: 양홍준, 4촌동생: 양기)·학생 양기(梁機, 부: 양홍부)·생원 우형(禹悙, 부: 우순보), 산청 생원 박문영, 거창 생원 형효갑·생원 윤영남·학생 윤서남(尹瑞南, 동생: 윤영남)·사용(司勇, 8품) 윤시남(尹時男, 4촌형: 윤서남)·군수 유중룡(柳仲龍), 고령의 부사 김응성(金應聖)·생원 박창선(朴昌先), 현풍의 진사 노극형(盧克亨, 부: 찰방 노용(盧嵱)), 창원의 관찰사 황경중(黃敬中), 창녕 학생 곽유도(郭有道), 상주 낙동의 군수 조정(趙靖)·전 군수 조익(趙翊)·상주 매호의 찰방 조우인(曺友仁, 조응인 4촌동생), 서울의 정(正, 정3품) 조명욱(曺明勗, 조응인 11촌 조카), 호군(護軍) 성시헌(成時憲), 응교 이명(李溟), 지평 조존도(趙存道) 등은 1등(253명)으로 책훈됨.

또한 봉래부원군 정창연(鄭昌衍, 2등), 상주의 부사 정경세(鄭經世, 2등), 합천의 장령 강익문(2등)·설서 강대진(姜大進-강대수, 3등), 창녕 생원 성이도(곽재우 사위, 2등), 삼가 참의 윤선(2등)·전 군수 조계명(曺繼明, 남명 조카, 3등)·생원 박건갑(3등), 남양주 집의 정호선(丁好善, 정약용 7대조, 2등), 서울 첨지(정3품) 허균(許筠, 3등), 서리(書吏) 송원복(宋元福, 3등), 사노(寺奴) 최응룡(崔應龍, 3등) 등이 2등(81명)~3등(507명), 총 841명이 책훈(策勳, 녹훈)됨.

◦1615년(광해7) 2월: 의정부의 한림(翰林: 검열) 취재(取才)에서 조정생이 유약(柳瀹)과 함께 예문관 정9품 검열(檢閱)에 제수됨. (31세)

-승지와 함께 임금 옆에 있으면서 사실(史實)을 기록하고 왕명을 대필하는 주요한 청요직으로 문과 급제자에게 선망의 대상이 되는 관직임. 조선왕조실록에 “사신(史臣)은 논[왈·曰]한다”라고 인물과 사건·사태를 평가하는 ‘사신’이 곧 ‘정7품 봉교·정8품 대교·정9품 검열’을 일컫음.

*좌의정 이항복, 오위 부총관 신식(申湜), 군기시 정(正) 윤선(尹銑), 지제교 유활(柳活), 성균관 직강 조명욱(曺明勗), 지제교 박사제(朴思濟, 1555~1623?, 1623.7월 인조 1년 울산부사에서 파직됨), 설서 이지화(李之華) 등과 함께 선조실록 편수관에 임명돼 19개월 동안 겸직하면서 선조실록 116권을 편찬하는 데 기여함.

◦1615년(광해7) 5월: 예문관 정8품 청요직인 대교(待敎) (31세)

-임금의 측근에서 군신의 대화나 거동을 기록하고, 실록 편찬 때 기본 자료가 되는 시정기(時政記)를 작성하며, 사고(史庫)의 서적을 관리하는 중요한 직책임. ‘사신(史臣)’이라고도 함.

-이때 이조좌랑 박종윤(고령 우곡면 도진 출생)의 고모부인 함안 신안면의 오여은(吳汝檼, 1561~1633)은 헌납으로, 홍길동의 저자인 교산 허균(蛟山 許筠, 1569~1618)은 동부승지에 제수됨.

*허균은 진보적 개혁적 인물로서 당색은 정인홍과 같은 북인이며 폐비론을 지지했으며 예조좌랑 기준격(奇俊格, 1594~1624, 영의정 기자헌 아들, 이괄 난 연루 처형됨)의 비밀 상소로 역모가 발각돼 1618년 8월에 능지처사됨.

◦1615년(광해7) 7월: 봉교(奉敎) (31세)

-예문관의 정7품인 사초를 기록하는 사관(史官)으로, 뛰어난 문장가가 임명됨. 봉교 재직 때인 1618년에 검열 박종윤 등과 함께 인목대비 폐비를 청함. 봉교를 ‘사신(史臣)’이라고도 함.

◦1618년(광해10) 5월: 동생인 정영(挺英, 1590.1.23~1618.5.6)이 29세로 사망함. (34세)

-정영(挺英)은 무직(武職)으로 임금을 가까이 호위하는 무반의 중추적 관직인 선전관(宣傳官)과 정9품 어모장군 충무위 사용(禦侮將軍 忠武衛 司勇)을 역임했고, 인목대비 폐비정청(廢妃庭請)에 참여함. 조정영(曺挺英) 장인은 삼가현 덕촌리의 오수 찰방 허홍재(許洪材, 1568~1629, 창주 허돈 부친)이고, 장모는 삼가현 함방리 파평윤씨(추담 윤선 여동생)임.

-조정영의 중형인 조정생이 찬(撰)한 '선전관 조정영 묘갈(묘산면 산제리 소재)'은 1728년 무신혁명 후 파괴됨.

◦1618년(광해10) 10월: 정6품 예조좌랑(34세)

-이때 아버지인 조응인은 대구도호부사에 제수됨.

-형인 조정립은 1618년1월~2월까지 1개월 예조좌랑으로 재직함.

◦1621년(광해13) 2월: 정언(正言) (37세)

-사간원 정6품으로, 간쟁과 봉박(封駁)의 임무를 맡는 관직

-이때 형인 조정립은 당시 우의정인 정창연 등과 함께 인목대비 폐비에 동조하지 않았다는 이유로 1618년 2월부터 가을까지 외관직인 북청판관(종5품)으로, 1618년(광해10) 가을~1623년(인조1) 여름까지 경북 영덕현령(종5품)으로 좌천됨.

◦1623년 3월: 이른바 인조반정 후, 1618년 인목대비 폐비에 관한 정청(庭請)에 참여했다는 이유로 파직됨. (39세)

-형인 조정립은 정인홍의 제자로서 1617년~1618년 인목대비 폐비(廢妃)에 앞장섰다는 이유로, 1623년 8월에 충청도 보은으로 중도부처됨.

-이때 조정생의 처가이며 고종 조카인 고령 우곡 도진리의 승지 박종주(朴宗冑, 1591~1623, 박광선 장자)가 대구 경상감영 남문 밖에서 참수되고, 박종주 동생인 이조좌랑 박종윤(朴宗胤, 1594~1645)은 위리안치되는 등 고령박씨 문중도 큰 화(禍)를 입음.

◦1627년(인조5): 거창의 문위(文緯)에게 안부 편지를 보냄. (43세)

◦1629년(인조7) 7월: 평안도 영변 어천도(漁川道) 종6품 찰방 (45세)

◦1630년(인조8) 9월: 평양 대동도(大同道) 찰방 (46세)

◦1631년(인조9) 3월: 이른바 '광해복위사건'으로 조정생의 고종 형이며 사촌처남인 박광선(朴光先, 1569~1631, 박정원 장자, 내암 문인 함양읍의 감찰 강응황 사위)과 박종주(박광선 장자)의 아들 박희집(朴禧集)·경집(慶集)이 당고개 및 군기시 앞에서 참수됨. (47세)

◦1637년(인조15) 3월: 전 정랑 조정생이 상소했는데, “상소를 보고 잘 알았다. 나라를 위하는 그대의 충성이 가상하다. 아뢴 말은 응당 깊이 유념할 것이다”고 인조가 말함. (53세)

-이 상소로 두 달 후 조정생은 낭청(郎廳: 종6품)에 제수됨.

◦1637년(인조15) 윤4월: 낭청(郎廳) 조정생이 말에서 떨어져 허리에 중상을 입어 오랫동안 사진(仕進: 출근)하지 못해서 개차(改差: 파직)됨. (53세)

◦1639년(인조17): 종6품 경산현감 (55세)

◦1640년(인조18) 2월: 정5품 공조정랑. 5월: 정4품 사예(司藝) (56세)

◦1641년(인조19) 11월: 군기시(軍器寺) 정3품 당하관 정(正) (57세)

◦1644년(인조22) 2월~1645년 1월: 종3품 창원부사 (60세∼61세)

-1644년(인조22) 2월에는 아들인 조시일(曺時逸, 1607~1644)이 38세로 사망함. 조시일은 공청도사·함경도사·형조 및 예조좌랑 등을 역임함.

*블로그 '예조좌랑 조시일 연보' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/222171253182

▲창원부사 조정생 장자인 공청도사 조시일(曺時逸, 1607~1644) 및 파평윤씨 묘소(상하분)다. 합천군 묘산면 산제리 좌측 능선 산 69번지, 1728년 무신혁명 후 묘갈은 파괴됐다.

◦1645년(인조23) 1월: 아들인 조시일의 사망(38세)으로 인한 화병과 요통(腰痛) 등이 겹쳐 61세로 사망함. 1663년 78세로 별세한 고령박씨와 쌍분으로 합천군 대양면 덕정리 산 80-1번지에 묘소 있음. 슬하에 시일(時逸)·시원(時遠)·시수(時遂) 등과 4녀 있음.

*고령박씨가 1650년 9월 10일 미망인인 맏며느리 윤씨(조시일 처)에게 토지(24두락)와 노비(2명)를 증여하는 별급명문(別給明文)이 국사편찬위원회에 보관돼 있음. 이때 증참(證參: 증인)을 장조카인 전적(典籍: 정6품) 조시량(曺時亮, 48세)이 함.

*블로그 '양산군수 설주 조시량 연보(별급명문)' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/220912824226

*조정생 사망 후 형인 조정립이 동생을 생각하며 지은 제문(祭文)에는 동생 조정생의 한(恨)을 애틋한 형제애와 함께 은유적으로 잘 나타내 주고 있음.

*블로그 '조정립이 동생 조정생을 추모하는 제문(祭文)' 참조: https://blog.naver.com/antlsguraud/221773900538

▲창원부사 조정생 및 고령박씨 묘소(쌍분)다. 경남 합천군 대양면 덕정리 못골 산 80-1번지 비석등에 있다. 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 이인좌의 난) 후 비석은 파괴됐다. 비석등에 있는 증손자 조심(曺淰) 묘소 비석과 조정생 묘소와 1.5㎞ 떨어진 덕정리 옛 향교 부지(덕정리 산 83번지)에 있는 손자 조하양(曺夏良, 진사) 묘비석도 파괴됐고, 묘산면 산제리 산 69번지에 있는 아들 조시일(曺時逸, 예조좌랑) 묘비석도 파괴됐다. 조정생이 잠들어 있는 산(山) 이름은, 무신혁명 전에 묘소에 큰 비석이 서 있었다고 해서 현재 '비석등(碑石嶝, 비석 언덕)'으로 불리고 있다.

현재 위 비석 앞면에 '通訓大夫 軍器寺正 兼 春秋館 編修官 曹公之墓(통훈대부 군기시정 겸 춘추관 편수관 조공지묘)'라고 새겨져 있다. 비석 뒷면에는 아무런 글자가 없다. 무신혁명 실패로 파괴된 조정생 비석(묘갈)의 묘갈명은 형인 정주목사 조정립이 지었다. 요절한 막내동생 조정영(曺挺英)의 묘갈명은 조정생이 지었는데, 무신혁명 후 파괴됐다.

1900년쯤에 위 비석을 세울 때 1615년(광해7) 2월에 조정생이 검열에 재직 중일 때 겸임한 ‘편수관’과 1641년 11월 ‘군기시 정’만 새겨 넣고, 주요관직인 ‘창원부사’를 묘비에 새기지 않았다. 무신혁명 후 비석이 파괴되고 자료도 소실됐기 때문일 수 있지만, ‘창원부사’ 관직을 새기지 않았다는 것은 1728년(영조4) 무신혁명 실패로 합천 묘산 및 봉산 거주 조씨(曺氏)들이 처했던 상황 등이 어떠했는가를 알 수 있는 매우 상징적 사례 중 하나다.

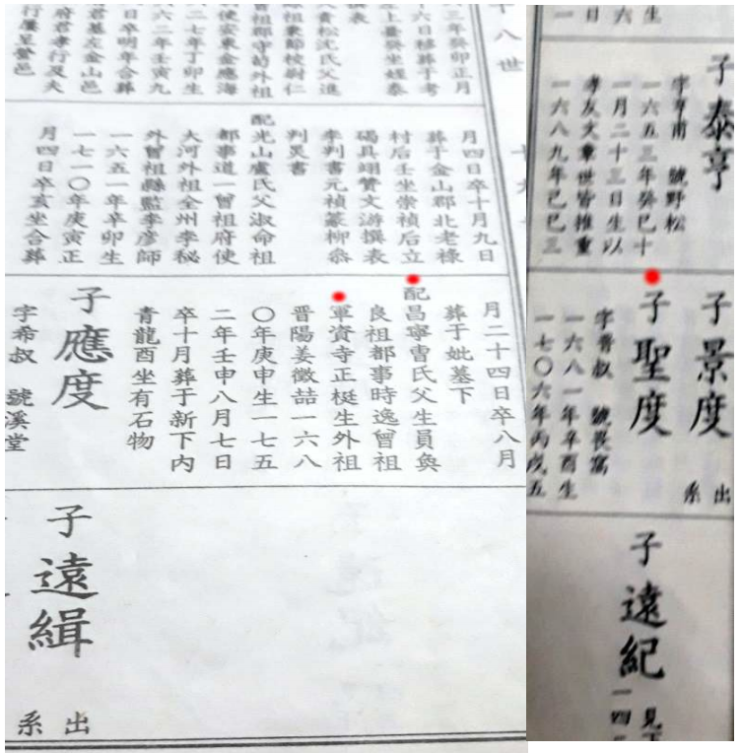

김천 조마면 성산배씨 족보에 배성도(裵聖度, 처부: 생원 조하양) 처증조를 '軍器寺正 挺生(군기시정 정생)'으로 등재돼 있다. 족보에 자(資)는 기(器)의 오기다. 이처럼 사위집 족보 등을 보고 창원부사 조정생 비석에 '군기시정(軍器寺正)'으로 새긴 것 같다.

▲김천 조마면 성산배씨 족보다. 조정생(曺挺生)이 창원부사가 아닌, 군기시정(軍器寺正)으로 돼 있다. 위 족보에 군자시정(軍資寺正)은 군기시정(軍器寺正)의 오기다. 하양(夏良)은 환양(奐良), 정생(挺生)은 정생(梃生)으로 잘못돼 있다. 배성도 아내 창녕조씨(昌寧曺氏, 1680~1752)의 외조부도 강휘철(姜徽喆, 종조부: 당암 강익문)인데 강징철(姜徵喆)로 잘못 등재했다. 조하양 사위인 배성도(裵聖度, 1681~1706)는 호조참판 배흥립(裵興立, 1546~1608) 6세(5대)손이며, 만학당 배상유(晩學堂 裵尙瑜, 1610~1686)의 손자다.

배성도·응도·경도(裵聖度·應度·景度)와 형제지간으로 확실시되는 배중도(裵仲度)는 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 이인좌의 난) 때 합천 묘산의 조성좌(曺聖佐)·정좌(鼎佐) 기병(起兵)에 참여하여 참수됐다. 성산배씨족보에 배중도(裵仲度)는 빠져 있다.

♠도계 조정생(陶溪 曺挺生)이 지은 글은 거창의 모계 문위에게 보낸 편지 1편과 안음의 동계 정온을 추모하는 제문 1편이 남아 있음.

◉조정생이 57세 때인 1641년(인조19) 동계 정온이 사망하자 지은 ‘제문(祭文)’

嗚呼哀哉 山高德裕 水淸猿鶴 鍾生夫子 地靈之傑 正氣亘天 大節貫日 抗章昏朝 倫紀賴全 矢死孤城 忠義動天 天下之士 社稷之臣 天耶命耶 生之不辰 德不盡布 志不大伸 回首乾坤 滿目腥塵 草舍深山 大明日月 天未欲治 何奪之速 邦國殄瘁 二○滅絶 而今而後 吾其披髮 生也無狀 早荷知遇 出入函丈 義重師友 頃在京洛 凶訃遠傳 身縻遊宦 弔不人先 今也南歸 一坏新阡 祗有大名 宇宙綱常 擧世衣冠 奔走瀋陽 公獨全歸 夫我何傷 光陰遄邁 焂爾初祥 辭不盡情 有淚滂滂

아아 슬픕니다. 산 높은 덕유산과 물 맑은 원학동이 선생을 탄생시키니, 지령의 인걸인지라 정기는 하늘에 닿았고, 큰 절개는 해를 꿰뚫었습니다. 혼조에 올린 직언의 상소(주: 갑인봉사소)로 윤기가 이에 온전해졌고, 고성(孤城)에서 죽음을 맹세하니 충의가 하늘을 움직였구려. 천하 제일가는 선비이고 사직을 지킬 신하이건만, 하늘의 뜻인가 운명인가. 어려운 시대에 태어났구려. 덕을 다 펼치지 못했고, 뜻을 크게 펴지 못했는 데, 고개 돌려 천지를 보니 더러움만 눈에 가득합니다. 깊은 산속 초가집에는 대명의 일월이 걸렸건만, 하늘이 평정할 뜻이 없어 이렇게 빨리 뺏어 버렸습니다. 나라는 끊기고 병들 것이고 두○멸절되리니, 이제부터 우리는 아마 오랑캐가 되지 않겠습니까. 보잘 것 없는 저로 말하면, 일찍이 알아주심을 받아 선생의 강석에 출입하니, 사우로서 의리가 중했습니다. 지난 번 서울에 있을 때 흉음이 멀리 전해졌으나, 벼슬살이(주: 정4품 사예)에 매인 몸이라 남에 앞서 조문하지 못했습니다. 지금 남쪽으로 돌아오니 등성이에 새 무덤이 생겼고, 다만 큰 명성만 남아서 우주와 강상을 부지하구려. 온 세상의 모든 인사들이 청나라를 섬기려 하건만, 공 홀로 온전히 지켰으니 제가 무엇을 상심하겠습니까. 세월은 빨리도 흘러가서 어느덧 소상이 됐습니다. 말로 다할 수 없는 심정은 쏟아지는 눈물이 대신합니다.

(1728년 무신혁명 대장군 휘 聖佐 8세손 曺濽溶)