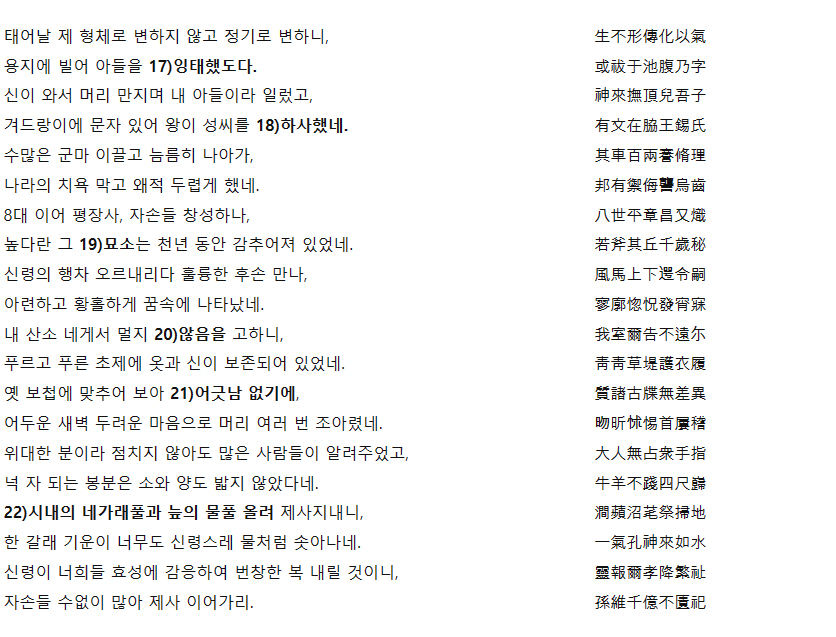

시 조

창녕조씨시조신라태사부마도위창성부원군묘단비명병서

昌寧曺氏始祖新羅太師駙馬都尉昌城府院君墓壇碑銘幷序

보국숭록대부 행 이조 판서 겸 지경연 춘추관사 판의금부사

홍문관 대제학 예문관 대제학 지성균관사 풍산 홍양호洪良浩 삼가 지음

후손 통정대부 행 동래도호부사 봉진鳳振 삼가 씀

후손 통정대부 행 홍문관 부응교 지제교 겸 경연 시강관 춘추관 편수관

세자 시강원 사서 석정錫正 삼가 전자를 씀

하늘과 사람은 엄연히 다르건만, 이따금 하늘의 정기가 변하여 사람으로 태어나는 일이 있다. 하늘이 보낸 제비알을 먹고 태어난 은殷나라 시조나, 상제上帝의 큰 발자국을 밟고서 잉태되었다는 주周나라 시조의 일 같은 것은, 『시경詩經』의 1)아雅와 2)송頌에 실려 있으니 허황하다고 하지 못할 것이다.

우리나라에서도 큰 박에서 박朴씨가 나오고, 3)계림鷄林에서 김金씨가 나오고, 금 상자에서 수로왕首露王이 나오고, 흙굴[三姓穴] 속에서 4)제주도濟州島의 세 성씨가 나온 것이다 그러한 일이다.

5)소자첨蘇子瞻이 일찍이, “신인神人의 탄생은 범인凡人과는 다르다”라고 말했는데, 어찌 그렇지 않겠는가? 그러니 6)조씨曺氏의 시조가 용지龍池에서 난 것도, 그 이치가 어찌 이와 다르겠는가?

조상이 후손에게 몸을 물려주고 떠나도, 그 기운은 하나로 이어진다. 제사 때 향을 피우면 황홀한 느낌이 드는 것과 꿈속에 나타나 감응感應하는 것은 천백 년이 지나도 어긋난 적이 없다.

이제 시조공이, 7)담운공澹雲公의 꿈에 나타난 것을 보면, 그 이치상 괴이할 것이 없도다. 예전에 조씨曺氏 시조 묘소는 여러 세대 동안 전해지지 못했다. 그러다가 담운공이 일찍이 꿈에 어떤 사당祠堂에 들어갔더니, “어째서 비碑를 세우지 않는가?”라고 하는, 사람 소리가 있는 것 같아 고개를 들고서 보니, 산 아래에 옛 무덤이 있었다. 그 위로는 풀이 무성하고 그 아래 흙은 모두 붉은 색이었는데, 그 앞에 있는 돌에 ‘조계룡曺繼龍’이라는 세 글자가 크게 쓰여 있었다. 시조의 묘소인 줄 알고 흠칫 놀라 남향하여 두 번 절하였다. 깨어보니 꿈이었는데, 마음속으로 이상하게 여겼다.

마침 영천永川에 살던 일가 8)선적善迪이 기록해 놓은 글에, “시조의 묘소는 경주 초제리草堤里에 있다. 그 지방 사람들이 옛날부터 ‘조씨曺氏 시조 묘소’라고 일컬어 왔는데, 여러 차례의 전란을 겪었으나, 밭 가는 쟁기가 들어가지 않고, 혹 묘역을 침범하는 자가 있으면 문득 기이한 일이 생기는 까닭에 오늘까지 그 골짜기 안에는 다른 사람의 무덤이 없다.”라는 기록이 있었다.

그 뒤 또 화순和順에 사는 일가 선행善行이 만든 옛날 족보를 얻어 보니, “시조의 묘소는 경주 관아에서 북쪽으로 40리 되는 자옥산紫玉山 아래 초제草堤 신좌辛坐 언덕에 있다.”라고 되어 있었다. 앞의 선적의 글은 그 지방 사람들 사이에서 흘러 전해 오는 것에서 얻은 것이고, 그 뒤 선행이 만든 보첩譜牒은 선대의 기록에서 나온 것으로, 두 가지가 꼭 들어맞아 어긋남이 없었다.이에 영남嶺南 일가들을 보내어 살펴보게 했더니, 지세地勢, 흙 빛깔, 묘역墓域의 좌향坐向이 꿈에서 본 것과 꼭 같았다. 봉분을 고쳐 손질하고, 땔나무꾼과 소먹이는 아이들이 못 들어가도록 금지시켜 의심스럽긴 해도 전해지도록 했다.

대개 하늘이 처음에 백성을 낼 때 저렇게 신령스러웠으니, 그 영혼은 반드시 육신과 함께 사라지지 않을 것이다. 그리고 담운공은 문장과 덕행은 온 세상의 모범이 되었고, 타고난 자질은 욕심 없고 밝으면서 온화하고 깨끗하였으니, 능히 신명神明과 서로 감응할 수 있었던 것이다. 9)굴원屈原이 이른바, “10)아련히 텅 비어 고요하고 편안하고 즐겁나니, …… 태초太初의 세계와 더불어 이웃할 수 있도다.”라는 경지에 가까웠다. 이런 까닭에 조상과 후손의 정신이, 그윽하고 아련한 속에서도 목소리와 모습을 서로 접할 수 있었던 것이다. 어찌 보통 사람의 심정으로 헤아릴 수 있는 바이겠는가?

옛날 11)유자후柳子厚가 쓴 양양襄陽 조승趙丞의 12)묘지명墓誌銘에, “그 아들이 아버지 묘소를 찾다가 못 찾게 되어, 들판에서 울다가 점을 쳐 봤다. 그 뒤에 눈이 쑥 들어가고 수염이 많은 사람을 만났더니, ‘자기는 성이 조趙’씨라고 하면서 그 아이 아버지의 무덤을 가르쳐 주었다.”라고 되어 있다. 그 효성에 감동하여 신神이 그 사람에게 의탁하여 알려준 것이었다. 조씨들이 시조 묘소를 찾은 것과는 전후 천년의 차이가 있지만, 사실은 서로 들어맞았으니, 어찌 기이하지 않은가?

당시에 담운공은 고령이라 몸소 살피지 못하였는데, 지금 담운공 묘소의 나무가 거의 한 아름이나 될 정도로 컸다. 지금 그 손자 회진晦振이 담운공이 남긴 뜻을 뒤좇아 천 리를 다니면서 같은 경상도의 여러 후손들에게 호소하여 불러 모아, 이전 꿈에 나타난 사실을 확실히 이야기하고, 영천에서 나온 글과 화순에서 얻은 보첩譜牒을 가지고 증명하고, 듣고본 것으로 참고하니, 모두 서로 다 들어맞았다.

이에 절하고 청소하고 사유事由를 고하는 제사를 올렸다. 전국의 여러 후손들과 함께 일을 추진하여 묘단墓壇을 만들고 비석을 세웠다. 담운공은 이제 훌륭한 손자를 두었다 할 수 있을 것이다. 그 당시 경주 부윤慶州府尹 13)유한모兪漢模는 공의 외손이었는데, 부윤으로서 이 일을 잘 도왔으니, 훌륭한 외손이라 할 만하다.

삼가 살펴보건대, 조씨曺氏의 세보世譜에 이렇게 기록되어 있다. 시조의 어머니는 신라 한림학사翰林學士 이광옥李光玉의 따님이었다. 태어나면서부터 속병이 있었는데, 자라면서 더욱 고질이 되어 갔다. 사람들이 말하기를, “창녕昌寧 화왕산火旺山에 용지龍池가 있는데, 아주 영험이 있고 기이하다 하니, 빌어 보지 않겠소?”라고 하였다. 이에 목욕재계하고 못가에 나아가니, 갑자기 구름과 안개가 끼어 대낮인데도깜깜하였다. 얼마 있지 않아서 구름과 안개가 걷히면서 날이 개었다. 이로부터 병이 낫고 곧 태기胎氣가 있어 공公이 태어났다. 꿈에 어떤 장부가 와서 고하기를, “나는 동해의 신령스런 용의 아들로서 이름은 옥결玉玦인데 바로 이 아이의 아버지요. 모름지기 이 아이를 잘 돌보시오. 이 아이가 크게 되면 14)공公이나 후侯가 될 것이고 작게 되어도 15)경卿이나 상相이 틀림없이 될 것이고, 자손이 만대에 이어질 것이오.”라고 했다.

이광옥李光玉이 그 사실을 임금님에게 아뢰었더니, 신라新羅 진평왕眞平王이 불러보니, 용모가 보통 사람과 다르고 겨드랑에 ‘조曺’자 같은 글자가 있어 그것으로 성과 이름을 내렸다. 자란 뒤에 공주를 그에게 시집보냈다.

왜인倭人들이 늘 동래東萊를 침범하였는데, 왕이 공에게 명하여 군사를 거느리고 가서 막게 하였다. 이에 홀로 말을 타고 적진으로 나아가서, 고삐를 부여잡고 점잖게 타일렀더니, 여러 왜인들이 늘어서서 절하며, “공은 하늘이 낸 분이십니다.”라고 하고서는 군사를 거두어 돌아갔다.

이런 사실들은 비록 정사正史에는 보이지 않지만, 전하여 내려온 지 오래 되었으니, 근거가 없다고 말할 수는 없을 것이다.

그 뒤 후손이 크게 번창하여 여덟 분의 평장사平章事(고려 정2품)와 아홉 분의 소감少監(고려 종4품)이 연달아 나왔으니, 우리나라에서 조曺씨 성 가진 사람은 다 그 후예다. 담운공의 휘諱는 명교命敎로 벼슬이 이조 참판吏曹參判, 예문관藝文館 제학提學에 이르렀던 분으로 진평왕 때와는 천이백 년의 햇수 차가 있다.

풍산豊山 16)홍량호洪良浩가 이런 사실을 듣고서 특이하게 여겼다. 그래서 담운공이 기록한 것과 이 지방 사람들이 전하는 바를 기술하여, 비석에 나타내 새겨, 멀리 백세百世 후에도 여기가 조씨 시조의 묘소임을 알게 하고자 한다. 이 비문을 묘墓에 세우지 않고 따로 단壇에다 세우는 것은 지극히 신중히 하려는 뜻에서다. 명銘은 이러하다.

|

|

순조 17년(1817) 정축丁丑 11월 일 세움

후손 도청都廳 유학幼學 근직近稷

유사有司 유학幼學 택인宅仁

유학幼學 흥발興潑

유학幼學 창성昌成

|

<註> |

|

1) 아雅 : 『시경詩經』의 시를 분류한 종류 가운데 하나. 대아大雅는 왕실이나 귀족들의 미덕을 읊은 가장 전형적인 시. 소아小雅는 조정의 정사를 비판한 내용이 많다.

2) 송頌 : 『시경』의 시를 분류한 종류 가운데 하나. 주로 앞 시대 임금의 공덕을 칭송한 시로 종묘 제사 등에 쓰였다.

3) 계림鷄林 : 경주에 있는 숲 이름.

4) 제주도濟州島의 세 성씨 : 고씨高氏, 부씨夫氏, 양씨梁氏.

5) 소자첨蘇子瞻 : 송宋나라의 문학가 소식蘇軾. 자첨은 그의 자字. 호는 동파東坡. 벼슬은 한림학사翰林學士를 지냈다. 당송팔대가唐宋八大家의 한 사람. 문집 『동파집東坡集』이 있다. 그의 부친 소순蘇洵이 역사상 최초로 족보를 만들었다.

6) 창녕조씨 성姓의 한자는 한때 ‘曹’로 쓰기도 했으나, 정조 24년(1800)부터 임금의 교지에 따라 옛날부터 써 오던 대로 ‘曺’ 자로 통일하여 쓰게 되었다.

7) 담운공澹雲公 : 조선 후기의 문신 조명교(曺命敎 : 1687 - 1753). 담운은 그의 호, 본관은 창녕. 문과에 급제하여 벼슬이 이조 참판吏曹參判에 이르렀다. 학문이 있었고, 글씨를 잘 썼다.

8) 선적善迪 : 조선 후기의 학자 조선적曺善迪. 호는 치재恥齋, 본관은 창녕, 지산芝山 조호익曺好益의 5대손으로 영천永川에 살았다. 병와甁窩 이형상李衡祥의 제자로 학행으로 이름이 있었다. 문집 『치재집恥齋集』과 저서 『이학통론理學通論』이 있다.

9) 굴원屈原 : 중국 전국시대戰國時代 초楚나라의 문학가. 그가 지은 많은 작품은 『초사楚辭』라는 작품집에 수록되어 있는데, 신선세계를 노래한 내용이 많다.

10) 아련히 …… 있도다 : 굴원屈原의 「원유遠遊」라는 작품에 나오는 구절이다. 『초사楚辭』에 실린 원문에는, ‘이而’자가 ‘이以’자로 되어 있고, ‘유愉’자 다음에 혜‘兮’자가 더 있고, ‘태초太初’가 ‘태초泰初’로 되어 있다.

11) 유자후柳子厚 : 당唐나라 문학가 유종원柳宗元. 자후는 그의 자字. 벼슬은 유주 자사柳州刺史를 지냈다. 당송팔대가唐宋八大家의 한 사람. 문집 『유하동집柳河東集』이 있다.

12) 묘지명墓誌銘 : 유종원柳宗元의 문집에 실린 글의 정식 명칭은 「고양양승조군묘지故襄陽丞趙君墓誌」이다.

13) 유한모兪漢模 : 조선 후기의 문신. 본관은 기계杞溪. 1771년 문과에 급제하여 벼슬이 형조 판서刑曹判書에 이르렀다.

14) 공公이나 후侯 : 옛날 제후諸侯의 등급이다.

15) 경卿이나 상相 : 고위 관료로, 경은 판서 급, 상은 정승 급이다.

16) 홍량호洪良浩 : 조선 후기의 문신. 자는 한사漢師, 호는 이계耳溪, 본관은 풍산豐山. 문과에 급제하여 벼슬이 대제학大提學에 이르렀다. 문집 『이계집耳溪集』 이외에도 많은 저서가 있다.

17) 홍량호洪良浩의 『이계집耳溪集』에서와 같이 흔히 쓰는 ‘잉자孕子’가 ‘내자乃字’로 되어 있는데, 뜻은 대동소이하다.

18) 하사했네 : 홍량호洪良浩의 『이계집耳溪集』에서와 같이 흔히 쓰는 ‘사賜’자가 ‘석錫’자로 되어 있는데, 뜻은 같다.

19) 묘소 : 홍량호洪良浩의 『이계집耳溪集』에는, ‘구丘’자가 ‘당堂’자로 되어 있는데, 뜻은 같다.

20) 따름임을 : 홍량호洪良浩의 『이계집』에는, ‘이邇’자로 되어 있는데, 비석에는 ‘이尓(=爾)’자로 되어 있다.

21) 어긋남이 없기에 : 홍량호洪良浩의 『이계집』에는, ‘이貳’자가, 비석에는 ‘이異’로 되어 있는데, 貳에 ‘두가지로 하다’, ‘달리하다’는 뜻이 있어 뜻은 대동소이하다.

22) 시내의 네가래풀과 늪의 물풀 올려 : 옛날 중국 고대에 부녀자들이 물풀을 뜯어 제수로 올렸다. 『시경詩經』 「채빈편采蘋篇」에, “어디서 네가래풀 뜯는가? 남쪽 시냇가라네…… 어디에 드리는가? 종묘 창 아래라네.(於以采蘋?南澗之濱. 於以奠之?宗室牅下.)”라는 구절이 있다. 이런 내용과 유사한 시가 『시경』에 여러 편 실려 있다.