우부승지 조우인 묘지명: 택당 이식 지음

페이지 정보

孤竹先生 작성일25-03-02 20:19 조회46회 댓글0건관련링크

본문

*매호 조우인이 별세하자 (중략) 아! 애통합니다.

◇ 우부승지 조우인 묘지명은 1646년(인조24)에 전 이조판서 택당 이식(澤堂 李植, 1584∼1647.6)이 지었다. 집권 서인 대제학 이식(李植)은, 정인홍을 진시황의 재상이 돼 나라를 망하게 한 '이사(李斯)'에 비유하는 등 원수처럼 혹독하게 비난한 인물이다.

“남명의 학술이 일전(一轉)하여 정인홍에게 전해지면서 군상(君上)을 미혹시키고 나라를 패망의 위기에 빠뜨린 나머지 그 해독(害毒)이 지금까지도 영향을 미치게 하고 있으니, 남명과 정인홍의 관계로 말하면 순경(荀卿: 순자)과 그의 제자 이사(李斯)의 관계 정도일 뿐만이 아니라고 하겠다. 그러고 보면 퇴계가 그 당시에 마음속으로 걱정했던 일이 이때에 이르러 처음으로 드러나게 되었다고 할 것이니, 이 역시 후학(後學)들이 귀감으로 삼아야 할 일이다” (택당집 별집 15권)

※택당 이식(澤堂 李植, 1584~1647, 부: 찰방 이안성)은 1646년 7월에 대제학(大提學, 정2품)에 임명됐는데, 그의 장인이 현감 심엄(沈㤿, 1563~1609)이고, 심엄 아버지는 병조판서 심의겸(沈義謙, 1535~1587), 심엄 장인이 구사맹(具思孟, 동생: 현감 구사민<具思閔, 6세손: 진주 지수면 입향조 구반, 구반 9세손:LG 창업자 구인회>, 외손서: 택당 이식)이다. 심의겸 사위는 해평윤씨인 병조참판 윤훤(尹暄)이고, 윤훤 아버지는 영의정 오음 윤두수(梧陰 尹斗壽, 1533~1601)다.

내암 정인홍(來庵 鄭仁弘, 45세, 영의정)이 1580년(선조13) 12월 사헌부 장령(掌令, 정4품)에 제수된 뒤 성혼 정철 심의겸 등 서인(西人) 훈구세력들의 국정농단을 탄핵하려고 했다. 특히 함경감사 심의겸(沈義謙, 1535~1587)의 국정농단을 탄핵하려고 했으나, 대사간 이이(李珥), 장령 성혼, 영의정 박순, 전 강원도감사 정철 등의 반대로 관작삭탈 등 후속 조치가 무산되자 모친 진주강씨 사망을 빌미로 망설임 없이 1581년(선조14) 8월 고향 합천 각사마을로 귀향해 버렸다.

이이(李珥)가 반대한 것은 같은 서인이고, 심의겸이 명종에게 이이와 정철을 추천했기 때문이며, 특히 이이와 심의겸은 친척간이기도 했다.

즉 이이 재종조부 이거(李琚, 순천부사)가 심린(沈潾, 1433~1490, 병조참의, 동생: 심원) 손자인 심간(沈幹, 1474~1504, 조부: 심린, 장인: 이이 재종조부 이거)의 장인인데, 심린 동생 심원(沈湲, 1437~1467, 점마별감, 현손: 심의겸)이 심의겸 고조부였다.

이처럼 내암 정인홍이 8개월 동안 장령직에 있으면서, 명종의 처남으로 서인(西人)의 효시인 심의겸(沈義謙, 사위: 병조참판 윤훤)의 국정농단을 1581년(선조14) 7월에 탄핵하는데 주도적 역할을 했다.

즉 동인(東人) 정인홍이 앞장서서 서인(西人) 심의겸과 심의겸(沈義謙, 영의정 심연원 손자)의 5촌 당숙인 전 도정(都正) 심뢰(沈鐳, 좌의정 심통원 아들) 등 심씨(沈氏) 가문이 권세를 가지고 국정을 농단한 것에 대한 탄핵이었다. 그러나 선조가 받아들이지 않았다.

하지만 4년 후 1585년(선조18) 9월, 전주부윤(全州府尹, 종2품) 심의겸이 파직된다. 정인홍이 4년 전 탄핵했으나 삭탈관작되지 않았던 심의겸이 파직된 것은 정인홍이 직분과 원칙에 충실한 소신 있는 인물임을 알 수 있다.

1623년 계해정변 후 집권 서인 대제학 택당 이식(澤堂 李植, 1584~1647)이 영의정을 지낸 '정인홍(鄭仁弘)'을 진시황의 재상이 돼 나라를 망하게 한 '이사(李斯)'에 비유하는 등 원수처럼 혹독하게 비난한 배경에는 위와 같은 혈연 관계가 작용했다.

※구인지(具仁至, 1583~1620, 진사, 양주 출생) 장인이 덕수이씨인 이안성(李安性, 안기도 찰방)인데, 이안성 아들이 내암 정인홍 등 북인세력을 격렬하게 비난한 서인(西人)의 좌장인 예조판서·대제학 택당 이식(澤堂 李植, 매제: 구인지)이다.

구인지 증손 유학 구반(具槃, 1689~1718, 배: 김해허씨, 조부: 좌부승지 구음)은 진주 지수면 승산리 능성구씨 입향조다. 구반(具槃) 배위 김해허씨(金海許氏, 증조: 허동립, 7촌조카: 허당) 조부는 허만(許晩), 증조부는 병마절도사(종2품)허동립(許東岦, 1601~1662)이다. 구반 9세(8대)손이 LG 창업자 구인회(具仁會, 1907~1969)이고, 허동립 12세손이 GS 창업자 허만정(許萬正, 1897~1952)이다.

허만(許晩, 부: 허동립) 처(안동김씨) 증조부가 형조참판 김상준(金尙儁, 1561~1635)인데, 김상준 4촌동생이 좌의정 김상헌(金尙憲, 1570~1652)이다.

허동립 현손이며, 김해허씨(남편: 구반) 7촌조카 허당(許鏜, 1704~1734, 고조: 허동립, 장인: 曺淑)은 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 정희량-조성좌의 난) 조정좌(曺鼎佐, 부: 조숙)의 매제이고, 조성좌(曺聖佐)와는 12촌 매제다. 허당 처남인 조정좌(曺鼎佐)·정임(鼎任)과 허당 손위동서 정희량(鄭希亮)이 무신혁명에 핵심세력으로 참여하여 처형 및 유배됐다. 허당 장인 조숙(曺淑, 1660~1727?)은 무신혁명 전에 사망했고, 허당 장모 전주이씨(李氏, 부친: 임실 오수면의 참봉 李聖眞)도 무신혁명 전에 사망했다. 그후 허당 처가집(합천군 묘산면) 창녕조문(曺門)은 몰락했고, 허당 장인 조숙(曺淑) 후손도, 묘소도 알 수 없게 됐다. 허당은 조숙 일곱 번째 막내사위다.

조우인은 영창대군을 옹립하려고 했던 영의정 유영경(柳永慶) 등 소북파(小北派)를 제거하는데 공을 세웠다고 하여 1614년(광해6) 10월에 정운원종공신(定運原從功臣, 841명 책록) 중 1등(253명)에 녹훈됐다. 아홉살 영창대군 이의(李㼁)가 1614년 2월 강화에서 죽임을 당한지 8개월이 지났을 때다.

이 때 찰방(察訪, 종6품) 조우인은 사촌형인 현령 조응인과 조카인 정언 조정립·학생 조정생, 11촌 조카인 서울의 정(正, 정3품) 조명욱, 영중추부사 이항복 등도 함께 녹훈된다. 당시 조우인은 찰방(察訪)이었다.

하지만 1623년 3월 12일 이른바 인조반정 후 조우인(曺友仁)은 우승지 정립(鄭岦)이 도승지로 승진하고, 자신은 우승지에 제수돼 잠깐 동안 재직했다.

조우인이 잠깐이라도 우승지에 재직했는데, 이는 계해정변 후 5촌 조카 조정립(曺挺立, 1583~1660)이 충청도 보은으로 정배되고, 조정생(曺挺生, 1585~1645, 형: 조정립)이 파직된 것과, 조우인 장남 조정융(曺挺融, 1598~1678)의 첫째장인으로 울진군 기성면 출생인 좌부승지 황중윤(黃中允, 1577~1648)이 해남으로 정배된 것과 비교된다.

이재 조우인(頥齋 曺友仁)은 가사문학인 매호별곡(梅湖別曲), 자도사(自悼詞), 관동속별곡(關東續別曲), 출새곡(出塞曲) 4편을 지었다.

이재는 대구도호부사 도촌 조응인(陶村 曺應仁, 1556~1624)의 사촌동생이다. 조응인 6세(5대)손이 1728년(영조4) 무신혁명(이인좌의 난) 핵심 인물인 조성좌·정좌·덕좌·명좌다.

*1606년(선조39) 성균관 전적(典籍, 정6품) 이재 조우인(頤齋 曺友仁, 1561~1625)이 사촌 형 조응인(曺應仁, 1556~1624, 내암 제자, 별좌)에게 "종형(從兄, 주: 조응인)과 내암의 관계는 (단지) 내암과 남명만의 관계가 아니라, 종형이 곁에서 따르며 개도(開導)해 줘 후학들에게 비난의 의론을 면(免)하게 해야 할 책임이 있습니다[責在吾兄]. 그런데도 그 말(주: 퇴계를 비판한 내암 찬 남명집발문)을 뭉개고[而至於彌縫其說] 애써 드러난 논의라고 치부해 버린다면, 곧 분분한 말들이 생길 것입니다. 후학들에게 논쟁의 단초가 되기 때문에 종형께서 깊이 생각해서 잘 대처해 주세요"라는 편지[書]가 이재집(頥齋集)에 등재돼 있다.

즉 정6품 성균관 전적(典籍) 조우인이 전 공조참판 내암 정인홍을 비난하고, 사촌 형 별좌(別坐, 5품) 조응인을 꾸짖은 것이다. [이재집(頥齋集, 1750년경 간행) 권2 상종형조선백(上從兄曺善伯)]

그런데 10년 뒤, 찰방(察訪,종6품) 조우인은 영창대군(3세)을 옹립하려고 했던 영의정 유영경(柳永慶) 등 소북파(小北派)를 1608년(선조41) 1월 제거하여 광해를 임금으로 옹립하는데 공을 세워 1614년(광해6) 10월에 정운원종공신(定運原從功臣, 1~3등 841명 책록) 중 1등(253명)에 녹훈됐다.

이를 보면 계해정변(1623년)과 1728년(영조4) 무신혁명 실패 후 상주 사벌 및 예천 개포의 조우인 후손들이 이재집을 왜곡한 것 같다. 이재집(頥齋集)에 서문과 발문이 없을 뿐만 아니라, 간행일도 없는 등 신뢰성이 없는 문집이지 않는가.

특히 전 이조판서 이식(李植)이 '조우인 묘지명(묘갈명)'에서 '영의정 정인홍(鄭仁弘)'을 헐뜯었는데도 1728년(영조4) 무신혁명(戊申革命, 조성좌의 난) 실패 후 '조우인 비석(묘갈)'이 파괴됐다는 것에서 많은 걸 생각하게 한다.

67세 전(前) 이조참판 동계 정온이 전(前) 홍문관 교리 조정립(曺挺立, 부: 조응인) 요청에 따라 1635년(인조13) 1월에 지은 '대구도호부사 조응인 묘갈명'에 "(조응인이) 정인홍(鄭仁弘)의 행사(行事)가 바르지 못한 것을 보고, 편지를 보내 절교했다.(見其鄭仁弘行事不正 投書而絶)"고 쓴 것 때문에 '조응인 묘갈'이 동네 어귀(합천군 묘산면 산제리 산 100-1번지)에 있었지만, 무신혁명 실패 후 파괴되지 않은 것과 대비된다.

*이 블로그 '대구도호부사 도촌 조응인 묘갈명' 참조: https://m.blog.naver.com/antlsguraud/221124538562

이재 조우인 장인은 퇴계 이황 종손자(從孫子)인 이열도(李閱道)인데, 그가 1563년(명종18)에 예천 호명면 선몽대(仙夢臺)를 건립했다.

□ 우부승지(右副承旨) 매호(梅湖) 조공(曺公) 묘지명(墓誌銘) 병서(幷序): 1646년(인조24) 전(前) 이조판서 택당 이식(澤堂 李植) 지음.

사대부가 시(詩)를 짓다가 입게 된 필화(筆禍) 사건이 예로부터 기록되어 전해 온다. 그러나 의리상으로 볼 때 오히려 묵용(默容, 주: 난세에 몸을 보전함)해야 할 시점에서 마치 물이 암석에 부딪치듯 그렇게 격렬한 표현을 했다가 필화에 걸린 경우라면, 그것은 중정(中正)한 법도를 잃어버린 것이니, 원래 본받을 만한 것이 없다고 해야 할 것이다.

나의 관점에서 보건대, 과거 혼조(昏朝, 주: 광해군) 때에 매호(梅湖) 조공(曺公)이 경운궁(慶運宮, 주: 서궁)에서 지은 시는, 그야말로 성정(性情)의 바름을 얻은 위에 강상(綱常, 주: 지켜야 할 도리)의 중대함을 더욱 확인시켜 주었으니, 이는 변아(變雅, 주: 혼란한 정치)에 속하는 시라고 여겨진다.

그런데 그 당시 인간의 도덕 규범이 땅에 떨어져 있을 때에는 조공이 화를 당한 것도 당연하다 하겠지만, 일단 윤리를 바르게 확립시키고 현인(賢人)을 발탁하여 간인(姦人)을 물리쳐야 할 반정(反正, 1623)의 성대한 시기를 맞아서는 인물을 엄격하게 심사해서 서용(叙用)해야 마땅할 텐데도, 명론(名論)을 오히려 중하게 여기지 않은 나머지 끝내 이런 인물로 하여금 응체(凝滯)되어 있다가 그만 죽게 하고 말았으니, 이것을 어쩌면 운명이라고 해야 하지 않겠는가.

변변치 않은 내가 일찍이 사관(史官)의 직책을 담당하고 있으면서 이에 대한 일을 빠짐없이 기재하였고, 그 뒤에 또다시 유고(遺稿)를 엮어 공을 불후(不朽, 주: 없어지지 않음)하게 해 줄 계책을 자못 세밀하게 세웠었는데, 이렇게 한 것은 내가 공에 대해서 사정(私情)을 두어서가 아니라 사실은 세도(世道)를 위해서 개탄(慨歎)해야 할 바가 있었기 때문이었다.

그런데 지금 또 공의 자제인 두 사문(斯文, 주: 유학자)으로부터 공의 묘지명을 지어 달라는 부탁을 받게 되었다. 아, 공이 지은 시를 암송하면서 공의 사람됨을 모른다면 그것 역시 안 될 일이다. 그러니 내가 비록 재주가 없다 하더라도, 어찌 차마 이것을 거절할 수 있겠는가.

살펴보건대, 공은 휘(諱)가 우인(友仁)이요, 자(字)는 여익(汝益)이다. 조씨(曺氏)는 본디 창녕(昌寧)의 저명한 성씨이다. 선조인 모(某)는 고려(高麗) 태조(太祖)를 섬기고 공주(公主)에게 장가들었으며, 그 뒤에 무려 8대에 걸쳐서 고위 관원이 배출되는 성황을 이루었다.

증조인 휘 계형(繼衡)은 우부승지(右副承旨)를 지냈고, 조부인 휘 언홍(彦弘)은 호조 참의(戶曹參議)를 증직(贈職)받았으며, 부친 휘 몽신(夢臣, 주: 장인이 申澍(신주)인데, 절손됨, 조몽신 형 조몽길이 장인인 송계 신계성<松溪 申季誠, 1499~1562, 부: 申倬, 묘갈명: 절친인 남명 조식 지음>에게 둘째 동생 조몽신을 소개하여 신계성 10촌여동생<평산신씨, 부: 신주>과 혼인이 이뤄진 것 같음)은 이조 판서(吏曹判書)에 추증(追贈)되었다. 모친은 평산 신씨(平山申氏, 부: 申澍)로, 가정(嘉靖) 신유년(1561, 명종 16) 모월 모일에 예천군(醴泉郡) 노포리(蘆浦里, 주: 개포면)에서 공을 낳았다.

공은 태어난 지 열흘쯤 지나 모친이 세상을 떠났기 때문에 외조모의 손에서 자라났다. 겨우 말을 배우면서 문자까지도 문득 깨쳤으며, 4세 때에는 곧잘 시를 지어 대우(對偶)를 맞출 줄 알았는데,

구름은 푸른 산의 머리를 가둬버리고 / 雲囚碧山首

연무(煙霧, 주: 연기와 안개)는 저녁 강의 허리를 가로로 잘랐도다 / 煙割暮江腰

라는 시구를 지어 내자, 사람들이 신동(神童)이라고 일컬었다.

장성해서는 닥치는 대로 책을 섭렵하면서 학식을 넓혀 나갔는데, 과거 공부 외에도 옛 문사(文詞)를 사모하여 이를 병행하며 함께 발전시켜 나갔으므로 명성이 무척이나 자자하였다. 하지만 향시(鄕試)에 입격(入格)한 뒤로 사마시(司馬試)에서 누차 좋은 성적을 거두지 못하다가, 만력(萬曆) 무자년(1588, 선조 21)에 이르러서야 비로소 진사시(進士試)에 합격하였다. 그리하여 천거를 통해 제용감 참봉(濟用監參奉)에 보임(補任)되었으나, 얼마 되지 않아서 파직을 당해 시골로 돌아왔다.

경자년(1600, 선조 33) 겨울에 유지(有旨, 주: 왕의 명령서)에 응하여 만언소(萬言疏)를 올리면서 조목별로 간절하게 진달하였는데, 상이 그 소를 오래도록 안에 놔두고 보류하였다. 그리고 일단 조정에 그 소를 내렸을 때에도 오직 양위(讓位)한 2군(君, 주: 노산군, 연산군)의 후사(後嗣)를 세워야 한다고 청한 한 조목에 대해서만 의논을 거두어 시행토록 명하였으나, 그 일마저도 결국에는 흐지부지되고 말았다.

을사년(1605, 선조 38, 주: 6월 25일) 정시(庭試, 주: 병과 5인 중 1위)에 처음으로 등제(登第)하였다(주: 진사는 1588년 2월 24일-2등 25인 중 5위).승문원(承文院)에 선발되어 들어갔다가 관례에 따라 박사(博士)에 이르고 성균관 전적(成均館典籍)이 되었으며, 그 뒤에 차례로 사헌부 감찰(司憲府監察)과 평안도 도사(平安道都事)를 거쳐 형조 정랑(刑曹正郞)과 은계 찰방(銀溪察訪)을 역임하였다. 이렇듯 내직(內職)과 외직(外職)을 불안한 심정으로 바삐 들락날락하느라면 그 고달픔을 감당하지 못할 법도 하건만, 공은 스스로 위축되는 법이 없이 태연자약(泰然自若)하기만 하였다.

병진년(1616, 광해군 8) 겨울에 다시 경성 판관(鏡城判官)으로 나가게 되었는데, 이는 당시의 금기(禁忌) 사항에 걸려들었기 때문이었다. 그러고 나서 한참 뒤에 어떤 일 때문에 그만두고 돌아왔는데, 경성을 개축(改築)한 공로를 인정받아 상으로 통정대부(通政大夫)에 오르게 되었다.

신유년(1621년)에 조사(詔使, 중국 사신)를 영접할 때 제술관(製述官)으로 부름을 받았으며, 이때 비로소 품계(品階)가 더해지는 명에 숙배(肅拜)하였다. 그런데 당시만 해도 장추(長秋, 주: 서궁)의 문이 굳게 잠겨 있기는 하였으나 거기에 분정원(分政院)을 설치해 두고 있었는데, 겉으로는 숙위(宿衛)한다는 명분을 띠고 있었어도 사실은 연금(軟禁)을 감시하기 위한 것이었다.

이때 공이 경성에 몇 달 간 머물러 있다가 우연히 분정원의 임시 관원으로 입직(入直)하게 되었다. 그런데 이렇듯 황폐화되고 적막한 고궁(故宮)에 대비(大妃)가 유폐(幽閉)되어 있는 것을 보고는 감회(感懷)에 젖어 글 한 편을 지었는데, 거기에

쓸쓸한 풍경 속에 / 蕭條物色

영혼만 오르내린다 / 陟降英靈

는 등의 표현이 들어 있었다. 그리고 벽 위에다 절구(絶句) 한 수를 적어 놓았는데, 이것 역시 완곡한 표현으로 풍자하는 뜻을 붙였으므로, 이를 듣는 이들이 감개(感慨)하였다.

그런데 함께 입직했던 백대형(白大珩)과 신의립(辛義立) 등으로 말하면 본시 이이첨(李爾瞻)의 앞잡이 노릇을 하던 인물들이었는데, 은근히 공을 세울 기회를 얻어 진출할 욕심을 품고 있다가 이것을 보고는 그만 고자질하였으므로, 양사(兩司)가 교대로 소장을 올려 역적을 비호한 부도(不道)한 죄목으로 모함하기에 이르렀다.

이에 광해(光海)가 진노(震怒)하여 궐정(闕庭)에서 친국(親鞫)을 하자, 공이 진술하기를, “신이 옛날에 행궁(行宮)에서 일을 맡아 보다가 선왕(先王)의 옥안(玉顔)을 뵈온 뒤로 평소에 늘 생각해 왔었다. 그러다가 지금 옛 궁궐의 유적(遺跡)을 보고는 슬픈 느낌이 저절로 들기에 그냥 아무 생각없이 이 글을 지었을 뿐 다른 뜻이 있었던 것은 아니다.” 하였다.

그리고 형신(刑訊)을 받을 때에 미쳐서는 말과 얼굴빛이 더욱 엄숙해지면서 “선왕 생각을 하였다.”는 말만 되풀이할 따름이었다. 그러자 이때 전상(殿上)에 시립(侍立)해 있던 여러 신하들 모두가 고개를 숙이고 참담(慘憺)한 기색을 띠었으며, 광해 역시 화를 조금 가라앉히게 되었다.

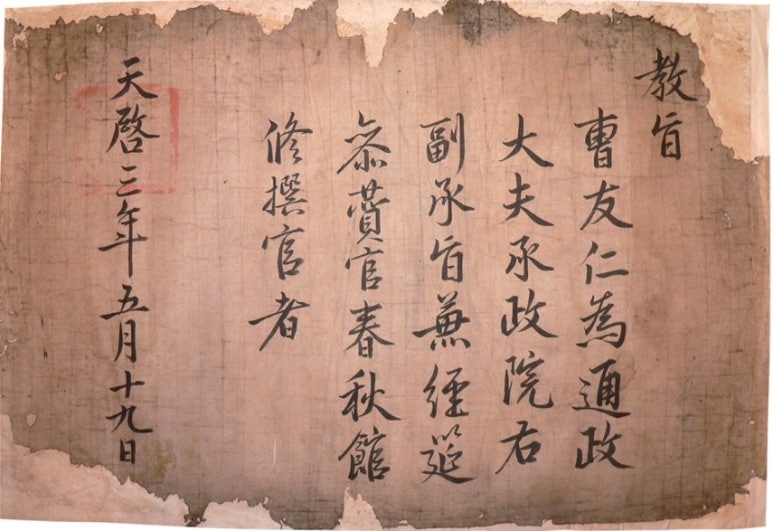

그러고 나서 3년 동안이나 그대로 감옥 속에 갇혀 있다가, 반정(反正, 주: 1623년 3월 12일)을 맞아 (송경·誦經이라는 이름 하에 뇌물로 300금(金)을 바치고) 석방되면서 곧바로 첨지중추부사(僉知中樞府事)에 임명되었다. 그리고 얼마 뒤에 동부승지(同副承旨)에 제수되었다가 (1623년 5월 19일) 우부승지(右副承旨, 정3품)로 옮겨졌으며 다시 조금 뒤에 체직되어 향리로 돌아갔다.

그러나 공(公, 주: 조우인)이 늙은 몸으로 감옥에 갇혀 별의별 고초를 혹독하게 겪는 바람에 노환(老患)이 갈수록 심해지기만 하였는데, 결국은 그로부터 3년이 지난 을축년(1625, 인조 3) 5월 3일에 향년 65세로 숨을 거두고 말았다.

공은 타고난 성품이 강직하였으며 의기(意氣)가 고매(高邁)하였다. 그리고 좋아하고 싫어하는 것을 분명하게 가리면서도 사람들과 간격을 두지 않았고, 선악(善惡)을 확실하게 따지면서도 편당(偏黨) 짓는 일에는 관심이 없었다. 이 때문에 공을 친애(親愛)하는 사람은 적은 반면 공의 허물을 들춰내려는 자만 많이 나왔다.

정인홍(鄭仁弘, 주: 이식이 뜬금없이 정인홍을 거론하며 비난하고 있음. 조우인 처종증조부가 퇴계 이황인 관계로 정인홍을 더욱 폄하함)의 권세가 조야(朝野)를 압도하고 있을 때, 공은 매번 그를 대간(大姦)이라고 배척하였으며, 일찍이 ‘대개천설(大開川說)’을 지어 그의 패거리들을 비난하며 몰아붙이기도 하였다. 또 지구(知舊)에게 보낸 글에서, 남명(南冥)의 강해(講解)에 대한 천심(淺深, 주: 깊고 얕음)을 논하면서, 그의 유서(遺書)를 한데 모아 분류해 보려고도 했었는데, 결국은 이로 인해 낭패를 당한 나머지 끝내 화망(禍網, 주: 화의 그물)에 걸려들기도 하였다.

새로운 정사가 펼쳐지던 초기에 특별히 성상께서 관심을 기울여 서적을 하사하는가 하면 공을 발탁하여 근시(近侍)에 배치하였으므로, 사람들 모두가 공이 이제 점차적으로 현달(顯達)할 것으로 믿었는데, 공 자신은 또 높이 출세하는 데에 솜씨가 졸렬하기만 하였으므로, 한번 물러간 뒤에는 다시 부름을 받지 못하였다.

공은 평소 가정 살림은 거들떠보지를 않았다. 그래서 옥사(獄事)를 겪은 뒤로는 가정 형편이 더욱 어려워져 처자(妻子)가 기한(飢寒, 주: 배고픔과 추위)을 면치 못하게 되었는데도, 공은 조금도 개의(介意)하지 않았다.

그리고는 오직 산수(山水)만을 좋아하여 감상하곤 하였는데, 소싯적부터 국내의 유명한 승경(勝景, 주: 뛰어나게 좋은 경치)은 거의 돌아보지 않은 곳이 없었다. 그리하여 만년에 들어서는 상산(商山, 주: 상주)에 터를 잡고 매호정사(梅湖精舍)를 지어 자신의 호(號)로 삼고는, 초의(草衣)와 망혜(芒鞋, 주: 삼으로 만들 신발) 차림으로 어부들 사이에 뒤섞여 노닐면서 즐기곤 하였다.

공(公, 주: 조우인)의 학문은 경훈(經訓, 주: 경서 풀이)에 뿌리를 두고 있었다. 그리고 성리학에 관한 서책들을 두루 읽어, 지우(知友)들과 이따금씩 명리(名理, 주: 하늘이 내린 목숨과 자연의 이치)를 분석하곤 하였는데, 그 논설이 너무도 철저하였기 때문에, 비록 많은 세월 동안 공을 들이며 심오하게 연구한 사람들이라 할지라도 공의 실력을 능가하는 이가 없었다.

공이 문장을 지을 때면 입에서 나오는 대로 그냥 시상(詩想)이 샘솟듯 하였는데, 그러면서도 저절로 시문의 법도에 들어맞곤 하였다. 그리고 필법(筆法) 또한 진서(眞書, 주: 해서)와 초서(草書)를 위시해서 모든 서체에 두루 능하였으므로 이를 입수하는 이들이 모두 보배로 여겼다. 그런가 하면 또 회화(繪畫)에도 뛰어난 솜씨를 발휘하였으니, 그야말로 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ화(畫) 삼절(三絶)이라고 일컫기에 충분하다고 하겠다.

그 밖에 악률(樂律) 등 잡기(雜技)에 있어서도 대부분 한번 손을 대기만 하면 능란한 경지에 들어가곤 하였는데, 대개 공의 총명함이 흘러 넘쳐 풍조(風調)와 재예(才藝)로 발산된 것이 이와 같았다고 할 것이니, 당초부터 공이 의식적으로 널리 손을 뻗쳐보려고 힘을 써서 그렇게 된 것은 아니었다.

하지만 시(詩)에 있어서만은 꽤나 전일하게 공력을 기울였는데, 청준(淸俊, 주: 맑고 뛰어남)하고 전아(典雅, 주: 법도에 맞아 아담함)한 면에서 이따금씩 당시(唐詩)의 경지에 육박하는 인상을 주었다. 그런데 공이 이로 인해 명성을 얻기는 하였지만, 또한 이 때문에 화(禍)를 초래하고 말았으니, 아, 하늘이 공에게 이렇듯 다재다능(多才多能)한 자질을 부여해 준 것이 과연 무슨 뜻이라고 하겠는가.

공의 선부인(先夫人)인 영천 이씨(永川李氏)는 감사(監司, 주: 실록에는 좌부승지) 중량(仲樑, 주: 부친이 참판 농암 이현보)의 손녀인데, 아들을 두지 못하였다. 후부인(後夫人) 진성 이씨(眞城李氏)는 좌랑(佐郞, 주: 1647년 형조좌랑) 열도(閱道, 주: 종조부가 퇴계 이황)의 딸인데, 1남 3녀를 낳았다. 아들 정융(挺融, 주: 첫째장인은 울진 기성면의 좌부승지 황중윤(黃中允), 둘째장인은 상주 낙동면의 황간현감 조기원(趙基遠, 부: 조정))은 신미년(1631, 인조9) 문과(文科)에 급제하였으며, 맏사위는 전라도 도사(全羅道都事) 곽홍지(郭弘址, 주: 강릉부사 곽간 증손)이고, 다음은 정행원(鄭行源)과 김성직(金聲直)이다.

측실(側室, 주: 장흥林씨?) 소생으로 5남 4녀가 있는데, 첫째 아들 정방(挺方芳)은 무과(武科)에 급제하였고, 다음은 정윤(挺閠)ㆍ정연(挺衍)ㆍ정유(挺㕀)ㆍ정무(挺碔)이며(주: 1900년 초쯤 지은 부친 '조몽신 묘갈명'에는 挺華ㆍ挺恒 2명이 더 있음), 사위 두 사람은 김찬서(金纘緖)와 정도징(鄭道徵)이고, 딸 두 명은 김시길(金時吉)과 김선충(金善忠)의 첩(妾)이 되었다.

한편 공의 아우 희인(希仁) 역시 문과에 급제한 신분으로 현재 합천군수(주: 1644년 2월~1646년 2월까지 재직, 죽죽비 건립)로 나와 있는데,형제가 모두 낙척(落拓, 주: 불우한 환경에 처함)하여 불우한 신세를 면치 못했으니, 그 풍채와 소양(素養)이 서로들 비슷하다고 하겠다. 다음과 같이 명(銘)한다.

내가 엄산씨(주: 명나라 시인 왕세정) 글을 보니 이렇게 적혀 있었다 / 余見弇山氏書

문인은 자부하니 외직(外職)도 슬퍼하지 않고 시기 때문에 온갖 고통 안고 산다고 / 有云文人內恃故出入弗矜外忌故攻摘加苦

매호공이 삼 세토록 불우했던 그 이유도 / 若梅湖公之三世不遇

바로 여기에서 찾을 수 있지 않겠는가 / 非以是故耶

금마문(金馬門, 주: 뛰어난 신하)의 세성으로 찬란하게 빛나실 분 / 金門歲星

험한 촉 땅 희미한 장경(주: 저녁에 비치는 희미한 샛별)이 되고 말았나니(주: 즉 외직에 재직함) / 蜀道長庚

초(楚) 나라 서울(주: 인목대비를 유폐한 서울 도성) 슬퍼함은 비방이 목적 아니요 / 哀郢非訕

두견행(杜鵑行) 지어 재배(再拜)함은 정성을 표하기 위함이라(주: 인목대비 처지를 슬퍼함) / 拜鵑惟誠

한때 더럽게 모욕을 당하긴 하였어도 / 一時垢衊

천고토록 청사(靑史)에 길이 빛나리니 / 千古丹靑

흔적없이 사라질 저 까부는 이우(주: 아첨꾼)들 / 彼促訾伊優磨滅而無稱者

언급할 가치가 또 뭐가 있다 하리 / 又奚足程哉

▲조우인(曺友仁, 1561~1625.5.3) 우부승지(右副承旨) 교지(敎旨)다. 천계(天啓) 1623년(인조1) 5월 19일 제수됐다.

▲1900년 초경에 건립한 우부승지 이재 조우인(頥齋 曺友仁, 1561~1625)-숙부인 영천李씨-진성李씨 묘갈 및 묘소다(상하분). 경북 예천군 개포면 우감리 내동 산 89번지에 있다.

▲1900년 초경에 건립한 우부승지 이재 조우인(頥齋 曺友仁, 1561~1625)-숙부인 영천李씨-진성李씨 묘소 및 묘갈이다(상하분). 경북 예천군 개포면 우감리 산 89번지에 있다. 당초 묘갈명은 1646년(인조24) 전 이조판서 택당 이식(澤堂 李植, 1584∼1647.6)이 지었다. 위 비석(묘갈)은 1900년 초쯤에 조병일(曺秉一, 1845~1919)이 찬(撰)하고 세운 조몽신(曺夢臣, 1532~1593, 장남: 조우인) 묘갈과 형태가 같다. 조병일은 조우인 10세손이다.

만약 1650~1660년대에 '택당 찬(撰) 조우인 묘갈'을 세웠다고 하면, 1728년 무신혁명 실패로 파괴되고 위 비석(묘갈)을 1900년초 쯤에 세웠다. 이식이 묘갈명에서 '정인홍'을 헐뜯었는데도 무신혁명 실패 후 묘갈이 파괴됐다는 것에서 많은 것을 생각하게 한다.

[상주시 사벌국면 묵상리 묵곡촌에 있는 동생 합천군수 조희인(曺希仁, 1578~1660) 묘갈도 근래에 세웠은데, 상주 화동면 옥하 출생인 오야 장병규(午野 張炳逵, 1910~1993)가 비문을 지었다.]

1728년(영조4) 그때 경남 합천군 대양면 덕정리 못골 산 80-1번지 비석등에 있던 조우인 5촌조카 도계 조정생(陶溪 曺挺生, 1585~1645, 창원부사)묘갈과 합천군 쌍책면 사양리 산 122번지 재종손자 설주 조시량(雪洲 曺時亮, 1603~1662, 양산군수, 삼촌: 조정생)묘갈도 파괴됐고, 합천군 묘산면 산제리 산 69번지 조시일(曺時逸, 1607~1644, 예조좌랑, 부: 조정생) 묘갈도 파괴됐다.

전(前) 이조참판 동계 정온이 전(前) 홍문관 교리 조정립(曺挺立, 아들: 조시량, 동생: 조정생) 요청에 따라 1635년(인조13) 1월에 지은 '대구도호부사 조응인 묘갈명'에 "(조응인이) 정인홍(鄭仁弘)의 행사(行事)가 바르지 못한 것을 보고, 편지를 보내 절교했다.(見其鄭仁弘行事不正 投書而絶)"고 쓴 것 때문에 조응인 묘갈이 동네 어귀에 있었지만, 파괴되지 않았던 것과 대비된다. <위 흑백 이미지 출처: 유교넷>

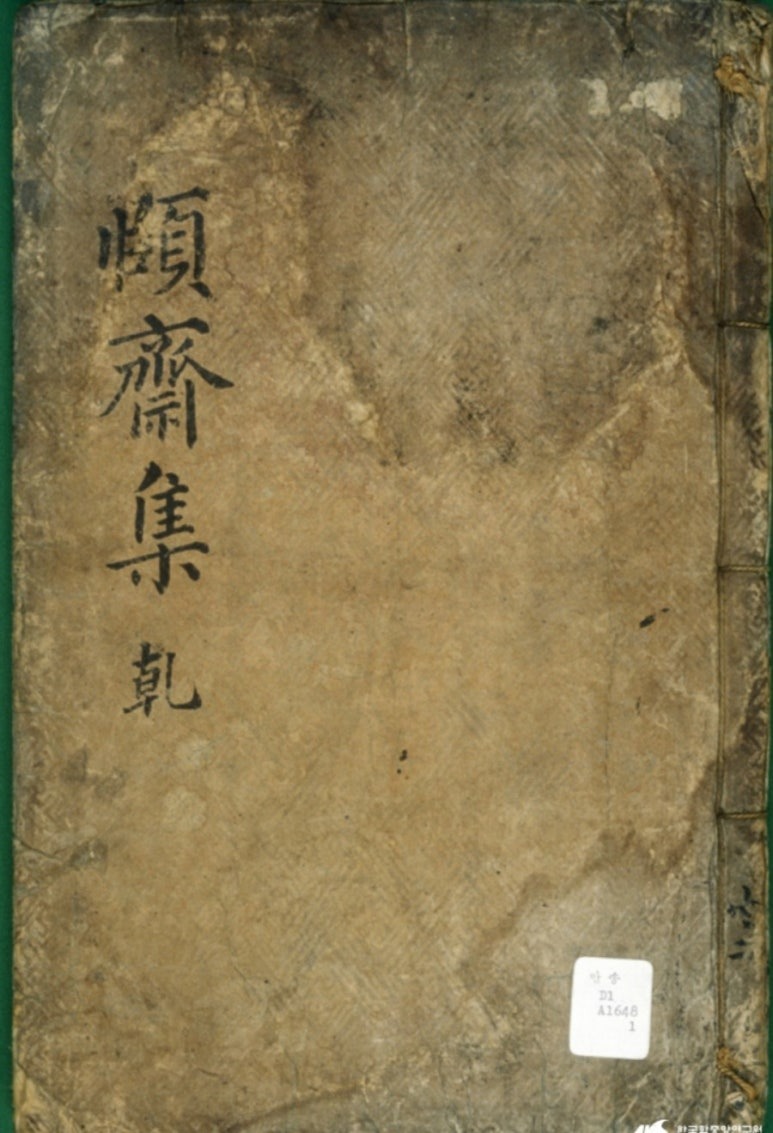

▲이재 조우인(頥齋 曺友仁, 1561~1625, 승지)의 이재집(頥齋集)이다. 문집에서 중요한 서문과 발문이 없다. 1750년 경 간행한 것으로 알려져 있다. 조우인 후손들이 신뢰할 수 있는 정식 문집(이재집)조차 간행하지 못한 것이다.

1728년 3월 무신혁명(戊申革命, 정희량-조성좌의 난) 실패로 직격탄을 맞은 조성좌(曺聖佐) 가문은 그나마 1913년 도촌(조응인)실기와 오계(조정립, 현손: 조성좌)문집을 간행했지만, 조정좌(曺鼎佐) 가문에서는 간략한 도계(조정생, 현손: 조정좌)문집도 간행하지 못했다. 1728년 이후 약 300년 동안 창녕조씨태복경 후손들이 얼마나 어렵게 살았는가를 가늠할 수 있다.

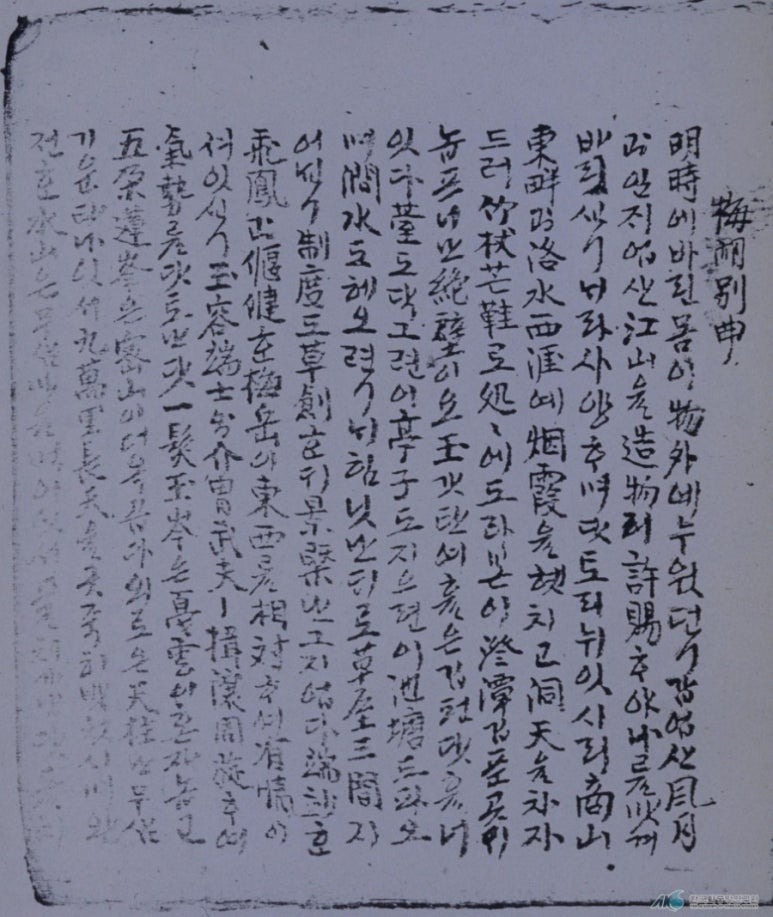

▲조우인이 지은 매호별곡: 국한문 혼용체로 '이재영언'에 실려 있다. <국사편찬위원회 소장>

"명시(明時)에 바린 몸이 물외(物外)예 누어더니, 갑 업산 풍월(風月)과 임재 업산 강산을 조물(造物)이 허사(許賜)하야 날을 맛겨 바리시니, 내라 사양하며 닷토리 뉘 이시리. 샹산(商山) 동반(東畔)과 낙슈(落水) 셔애(西涯)예 년하(煙霞)을 혜치고 동쳔(洞天)을 차자드러 듁장(竹杖) 망혜(芒鞋)로 쳐쳐(処処)의 도라 보니 징담(澄潭) 깁흔 곳의 노프니난 절벽(絶壁)이오 옥(玉) 갓탄 여흘은 깁 편 닷 흘러 잇다. 대(䑓)도 닷그려니 졍자(亭子)도 지으려니 지당(池塘)도 하오며 간슈(澗水)도 혜오려니 내 힘 밋난대로 초옥삼간(草屋三間) 지어내니 제도(制度)도 초창(草創)한대 경개(景㮣)난 그지 업다. 단묘(端妙)한 비봉(飛鳳)과 언건(偃健)한 매악(梅岳)이 동셔(東西)랄 상대(相對)하여 유졍(有情)이 셔 이시니 옥용단사(玉容端士)와 개쥬무뷔(介胄武夫) 읍양주션(揖讓周旋)하여 귀세(氣勢)를 다토난 닷 일발옥잠(一髮玉岑)은 알운(戞雲)이 혼자 놉다. 오타연봉(五朶連峯)은 밀산(密山)이 더욱 곱다. 외로운 쳔쥬(天柱)난 무삼 긔운 타나 이셔 구만리쟝쳔(九萬里長天)을 구쥭히 밧쳐시며 완젼한 슈산(水山)은 무삼 마암 먹어 이셔 풀쳐 간난 돌치며"

▲2001년 건립한 조우인 문학비다. 낙동강변인 상주시 사벌면 매호리 산 3번지 도로변에 있다.

*이 블로그 '조몽신 묘갈명: 11세손 조병일 지음.' 참조: https://m.blog.naver.com/antlsguraud/222930187882

右副承旨梅湖曹公墓誌銘 幷序

士大夫詩案之禍。自古紀之矣。然猶義當默容而詞或磯激。則失其中正而無足法者。以余觀之。曩在昏朝。梅湖曹公慶運之作。眞得性情之正。增網常之重。斯變雅之流也。而當時之人理晦塞。其及也固宜。旣正倫錯枉。甄敍人物。而名論猶不之重。卒使斯人也。留滯以歿。是非命耶。不佞曾叨史職。備載其事。復撰定遺稿。圖爲公不朽計頗悉。茲非有私于公。實爲世道嘅焉耳矣。今遇子弟二斯文。求誌其墓隧。噫。誦其詩。不知其人。不可也。植雖不才。其忍辭諸。按公諱友仁。字汝益。曹氏。本昌寧著姓。上祖某。事麗祖尙公主。其後有八葉貂蟬之盛。曾祖諱繼衡。右副承旨。祖諱彥弘。 贈戶曹參議。考諱夢臣。 贈吏曹判書。妣平山申氏。公以嘉靖辛酉某月日。生于醴泉郡蘆浦里。踰旬而慈氏卒。育于外王母。纔學語。便曉文字。四歲。能賦詩屬對。有雲囚碧山首。煙割暮江腰之句。衆稱爲神童。及壯。博學無方。科業之外。慕古文詞。兩進兼工。聲名籍甚。然擧於鄕。至公車數屈。萬曆戊子。始中進士。薦補濟用監參奉。未久罷歸。庚子冬。應 旨上萬言疏。指陳剴切。疏久留中。旣下。惟請立遜位二君後一條。 命收議施行。而事竟寢。乙巳庭試。始擢第。選入承文院。例陞至博士成均館典籍。歷遷司憲府監察,平安道都事,刑曹正郞,銀溪察訪。棲屑內外。若不堪其苦。而公未嘗自貶傲然也。丙辰冬。復出判官鏡城。中時忌也。久之因事罷歸。用改築鏡城之勞。嘗階通政。辛酉之迎 詔使。以製述官被徵。始拜加階之命。時長秋錮門。猶設分政院。名爲宿衛。而實監禁也。公留京數月。偶攝官入直。見故宮荒寂幽閉。作感懷一章。有蕭條物色陟降英靈等語。又有題辟絶句。竝詞婉意諷。聽者可感。而同直白大珩,辛義立等。本李爾瞻徒隷。欲希功媒進。竊見以訐之。於是兩司交章。誣以護逆不道。光海震怒。親鞫于庭。公供曰。臣昔忝執事行殿。仰瞻 先王玉色有素。今覩舊宮遺跡。自生悲感。率爲此作。非有他意。及受刑訊。辭氣益厲。連呼念 先王三語。是時群臣侍殿上者。皆垂首慘色。光海亦稍霽威。仍滯獄三年。遭 反正得釋。卽拜僉知中樞府事。俄拜同副承旨。轉右副未幾。而遞歸鄕墅。公老入牢狴。酷經硎穽。衰疾轉劇。越三年乙丑五月三日卒。壽六十五。公資性剛介而意氣高邁。好惡太明而不設畦畛。臧否甚卞而不主偏黨。用是親愛者寡。捃拾者多。鄭仁弘勢傾朝野。而公每斥之以大姦。嘗作大開川說。以譏貶其黨。又與知舊書。論南冥講解淺深。欲其彙整遺書。坐是坎軻。卒蹈禍機。新政之始。特紆 聖眷。賜予書籍。擢置近侍。人知其漸於顯用。則公又拙於進取。一退而不復召。公平生不省產業。獄事後家食益寠。妻子不免饑寒。而了不介意。惟好賞泉石。少時。徧遊域內名山水。晩卜商山。作梅湖精舍。仍以自號。草衣芒屐。混迹漁釣以爲樂。其爲學。本於經訓。徧讀洛,建諸書。間與知友。剖析名理。論說到底。雖積工硏幾者。無以過之。其爲文章。矢口抒思。而自中模楷。筆法。眞草衆體咸備。得者寶之。旁及繪事。足稱三絶。其他樂律雜技。擧能一超三昧。蓋其聰明之溢而散爲風調才藝者如此。初非留意務博而爲也。惟於詩。用工稍專。淸俊典雅。往往逼唐。雖以此得名。亦以此沽禍。嗚呼。天之畀公以多能。果何意耶。公先娶永川李氏。監司仲樑孫女。無子。後娶眞城李氏。佐郞閱道女。生一男三女。男挺融。辛未文科。女壻全羅都事郭弘址。次鄭行源,金聲直。側室有五男四女。男挺方芳武科。次挺閏,挺衍,挺㕀,挺碔。女壻金繽緖,鄭道徵。其二爲金時吉,金善忠妾。公之弟希仁。亦文科。今陜川郡守。皆落拓弗偶。其風素尙類也。銘曰。余見弇山氏書。有云文人內恃故出入弗矜。外忌故攻樀加苦。若梅湖公之三世不遇。非以是故耶。金門歲星。蜀道長庚。哀郢非訕。拜鵑惟誠。 時垢衊。千古丹靑。彼促訾伊優。磨滅而無稱者。又奚足程哉

(1728년 무신혁명 대장군 휘 聖佐 8세손 曺濽溶)